释行愿法师,当代佛教界德高望重的僧伽代表,以其深厚的佛学素养、与时俱进的弘法理念及对社会各界的深切关怀,成为连接传统智慧与现代生活的桥梁,法师早年于名山古刹剃度,依止高僧大德参学,系统研修三藏经典,兼具禅、净、密多宗传承,后在都市弘法中,始终秉持“人间佛教”精神,致力于将佛法智慧融入现代人的日常生活,引导众生在烦恼中觉悟,在当下中修行。

释行愿法师的修行之路,始于对生命意义的深刻探寻,青年时期,因目睹世间疾苦,萌生出离心,遂于某佛教圣地依止某长老剃度出家,法师先后于佛学院系统学习,深入经律论三藏,尤其对《华严经》《维摩诘经》等大乘经典有独到体悟,为求法脉清净,曾赴多地参学,参访禅宗、净土宗等高僧大德,融合各宗所长,形成“解行并重、定慧等持”的修行风格,法师常说:“修行不是避世,而是在红尘中炼心,在利他中圆满。”他既注重禅坐内观,也强调在生活中践行慈悲,将佛法智慧转化为解决现实问题的能力。

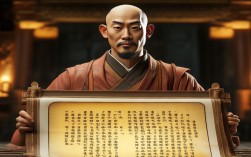

法师的弘法理念以“契理契机”为核心,既坚守佛陀本怀,又适应现代社会需求,他认为,佛法不应束之高阁,而应成为现代人安身立命的精神指南,为此,法师创新弘法方式:通过讲经说法、开示禅修,将深奥的佛法义理转化为通俗易懂的语言,引导大众认识烦恼的根源,修习慈悲与智慧;积极拥抱现代科技,创办佛教文化平台,利用短视频、直播、线上课程等形式,让佛法突破时空限制,触达更多人群,法师特别重视“生活禅”的推广,主张“行住坐卧皆是修行”,鼓励大众在家庭、职场中修习忍辱、精进、布施,将佛法融入衣食住行,实现“人间净土”的理想。

在社会公益与慈善领域,释行愿法师始终秉持“佛法在世间,不离世间觉”的理念,以实际行动践行菩萨道,多年来,他发起并参与了多项公益项目,涵盖教育扶贫、医疗救助、灾害救援、环境保护等领域,以下是法师部分社会贡献的概览:

| 年份 | 事件 | 影响 |

|---|---|---|

| 2005年 | 创办“菩提心”慈善基金会,资助贫困学生完成学业 | 累计帮助超万名学生,建立多所希望小学 |

| 2012年 | 发起“生命关怀”项目,为临终者提供心灵慰藉与临终关怀服务 | 覆盖全国20余个城市,服务家庭超5000户 |

| 2018年 | 推动“绿色菩提”环保行动,倡导生态保护与低碳生活 | 组织植树造林、环保讲座,影响群众超10万人次 |

| 2020年 | 疫情期间牵头组织物资捐赠与心理疏导 | 筹集善款及物资价值超千万元,惠及疫区民众 |

法师还关注特殊群体,如残疾人、孤寡老人等,定期组织义工探访,提供生活帮助与精神支持,展现了佛教“无缘大慈,同体大悲”的胸怀。

在文化传承方面,释行愿法师致力于推动佛教文化与艺术、科技的融合,他认为,佛教文化不仅是精神遗产,更是人类文明的瑰宝,需要以创新方式焕发生机,法师曾策划举办“佛教艺术展”“禅意生活节”等活动,通过书法、绘画、音乐、茶道等形式,让大众感受佛教文化的美学价值;推动“数字佛典”工程,利用区块链技术保存佛教典籍,开发线上佛学数据库,为研究者提供便利,法师常说:“文化是桥梁,连接过去与未来;佛法是明灯,照亮迷茫的心灵。”通过这些努力,法师让佛教文化在现代社会中焕发出新的生命力。

释行愿法师以一生的修行与弘法实践,诠释了“觉悟人生、奉献人生”的真谛,他不仅是佛法的传播者,更是慈悲的践行者,用智慧启迪心灵,用行动温暖世间,为当代佛教的发展与社会和谐贡献了重要力量。

FAQs

问:释行愿法师认为现代人如何在忙碌生活中修行?

答:法师认为,现代人修行不必脱离生活,关键在于“心念的转化”,他提出“三心修行法”:平常心——面对顺逆不执着,保持内心平和;慈悲心——在与人相处中多体谅、少计较,主动帮助他人;觉知心——时刻觉察自己的起心动念,烦恼生起时及时观照,法师常说:“修行不是改变外在,而是净化内心,把每一个当下都当作修行的道场。”

问:释行愿法师的弘法对年轻人有哪些特别的意义?

答:法师非常关注年轻人的精神需求,认为佛法能为年轻人提供应对现代焦虑的智慧,他强调“佛法不是教条,而是生活指南”,通过分享职场压力、人际关系、情绪管理等话题,引导年轻人用佛法智慧化解困惑,法师鼓励年轻人“以出世心做入世事”,在追求事业的同时,保持内心的清净与慈悲,实现物质与精神的平衡,他的弘法语言生动活泼,贴近年轻人的语境,让古老的佛法在年轻人心中种下觉悟的种子。