皈依藏族佛教是藏传佛教修行者迈入信仰体系的首要仪式,也是一切佛法修行的基石,在藏传佛教传统中,“皈依”并非简单的形式化加入,而是通过内心对三宝(佛、法、僧)的坚定信仰,确立生命的精神方向,最终导向解脱与觉悟,这一过程深深植根于藏族文化土壤,融合了宗教教义、生活习俗与心灵实践,成为无数修行者生命中的核心指引。

皈依的核心对象是“三宝”:佛宝指觉悟者,如释迦牟尼佛及诸佛菩萨,代表着圆满的智慧与慈悲;法宝是佛陀所教导的真理,如四圣谛、八正道等经典教义,是脱离苦海的指南;僧宝是践行佛法、住持教义的僧伽团体,为修行者提供依止与引导,在藏族佛教中,三宝并非外在的神明,而是众生本具佛性的显现,皈依的本质是唤醒内心的觉悟潜能,正如《皈依七十颂》所言:“皈依是佛法大海的入口,能摧毁一切烦恼波浪,开启解脱之门。”

皈依的过程通常分为三个阶段:信心培养、知识学习与仪式实践,修行者需通过听闻佛法、观察因果,对三宝生起“清净信”“欲乐信”“胜解信”——前者是对三宝功德的敬仰,中者是对解脱的渴望,后者是对真理的深刻理解,在此基础上,学习皈依戒的内涵,明确皈依后的行为准则,正式皈依仪式则需在具格上师前举行,通过念诵皈依文、发露忏悔、回向功德等环节,完成身份与心灵的双重确认,仪式虽为外在形式,却是对内心信心的强化与加持,如同为种子播入土壤,使其生根发芽。

皈依后,修行者需持守“三学”与“六度”的实践路径,三学指戒、定、慧:戒律是规范身口意的准则,如不杀生、不偷盗、不妄语等,确保修行基础稳固;禅定是通过观修培养专注力,净化心灵;智慧则是对空性正见的体悟,破除我执,六度(布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧)则是将皈依心落实到日常生活的具体方法,例如以布施对治贪执,以忍辱化解嗔恨,在藏族地区,皈依者的修行常与日常生活融合:转经筒时默念“嗡嘛呢呗美吽”是皈依心的体现,悬挂经幡、磕长头等行为,既是宗教仪式,也是对三宝的持续忆念。

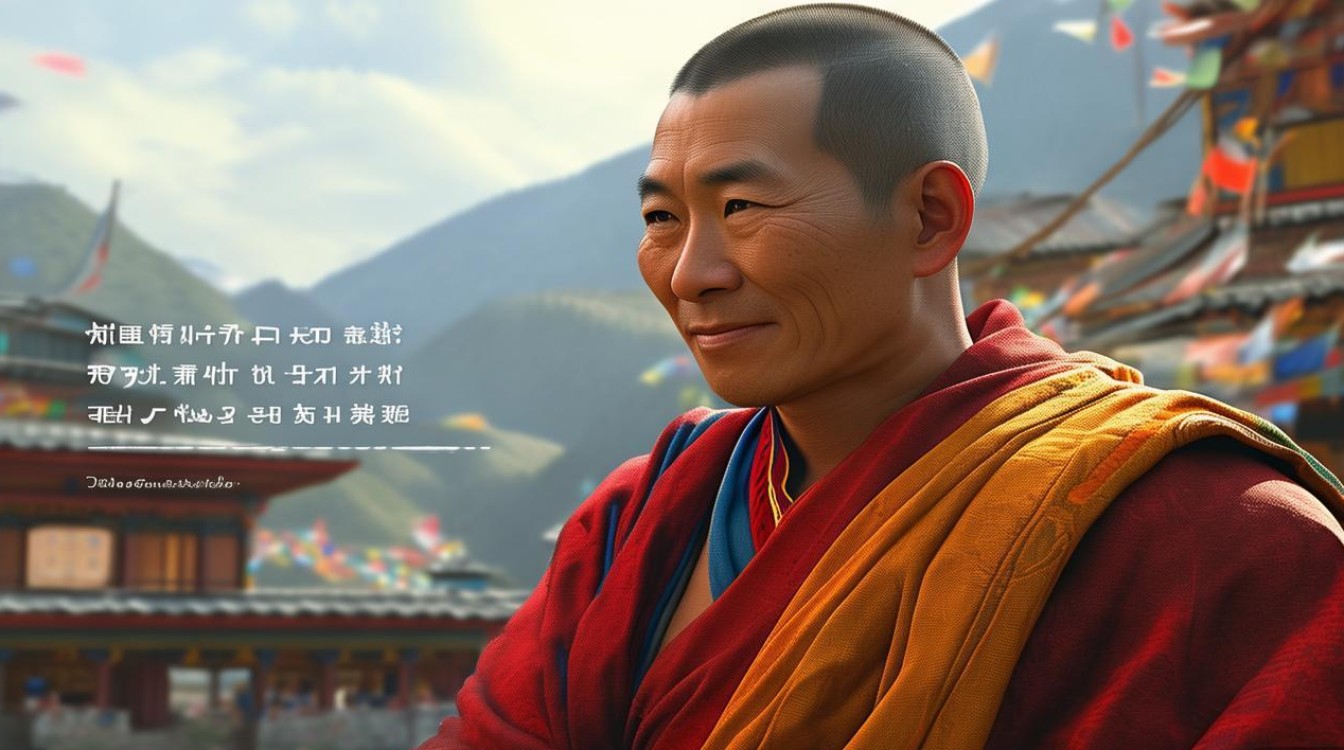

藏族佛教的皈依还强调“上师”的重要性,上师是三宝的总集,是连接佛法与修行者的桥梁,在传承中,上师通过口传心授,将佛法甘露传递给弟子,弟子则以恭敬心依止上师,形成“师徒如父子”的深厚关系,这种关系并非盲从,而是基于对上师德行与智慧的信任,正如宗喀巴大师所言:“依止上师需观德,不观过失。”正是这种传承模式,使藏传佛教的法脉得以延续千年,成为雪域高原的精神脊梁。

皈依藏族佛教的意义,不仅在于宗教层面的解脱追求,更在于对生命价值的重塑,它引导众生从迷惑走向觉悟,从痛苦走向安乐,最终实现“自利利他”的菩萨行愿,在藏族文化中,皈依是个体与群体、此生与来世的连接纽带,塑造了藏族人民坚韧、慈悲、向善的民族品格,也成为中华文化多元一体的重要组成部分。

| 皈依戒条 | 具体含义 | 实践要求 |

|---|---|---|

| 皈依佛不皈依天魔外道 | 以佛陀为究竟导师,拒绝信仰违背正见的外道神明 | 尊重所有宗教,但明确佛法为解脱正途,不混淆信仰核心 |

| 皈依法不伤害众生 | 以佛法慈悲为怀,不损害任何有情生命 | 遵守不杀生、不偷盗等戒律,积极参与放生、布施等利他行为 |

| 皈依僧不与外道为伍 | 依止清净僧团,不与诽谤佛法、破坏僧合的外道共住 | 亲近善知识,远离邪见者,维护僧团和合 |

FAQs

问:皈依藏族佛教是否需要放弃原有文化或生活习惯?

答:不需要,藏族佛教强调“随顺世间,不染世间”,皈依是对信仰的确认,而非对文化的否定,藏族佛教本身就是在吸收本土文化基础上发展而来,修行者可在尊重原有文化习俗的同时,践行皈依心,例如保持饮食、服饰等生活习惯,只需遵守不杀生、不邪淫等基本戒律即可。

问:普通人是否可以皈依藏族佛教?需要具备什么条件?

答:任何人都可以皈依,无需特殊条件,只需具备“三心”:对三宝的信心、对解脱的渴望、对众生的慈悲,皈依是自愿的选择,不分年龄、性别、民族,关键在于内心的真诚与持续修行的决心,即使无法长期居住在藏区,也可通过学习经典、参与共修、依止上师等方式践行皈依。