小时候跟着祖母去寺庙,总觉得那里的空气都带着安宁的味道,祖母会教我双手合十,小声念“阿弥陀佛”,说拜佛能消灾解难,那时我对佛教的印象,是祖母布满皱纹的手里捻着的佛珠,是香炉里袅袅的青烟,是经堂里低沉的诵经声——庄严、慈悲,带着某种让人心安的神秘感,可不知从什么时候开始,这种好感渐渐消散,取而代之的是一种莫名的排斥,不是激烈的反对,更像是一种疏离,看到寺庙会下意识地皱眉,听到“佛法”二字会忍不住想避开,这种排斥并非凭空而来,像水滴慢慢渗入石头,是在一次次接触中,逐渐积累起来的认知裂痕。

第一次对佛教产生疑虑,是在大学时跟着同学去一座名山,出发前我以为会是“清晨入古寺,初日照高林”的清幽,到了才发现更像一场热闹的集市,山脚下排着长队卖“开光”手串的小贩,喊着“开过光的观音保平安”;半山腰的寺庙里,功德箱前挤着人,有人举着厚厚一沓钞票往里塞,旁边的僧人面无表情地递出一个“限量版”护身符;大雄宝殿前,导游举着小旗子喊“拜佛要烧高香,三百块一炷,最灵验”,我站在人群里,看着那些为了“保佑升职加薪”“孩子考试”而虔诚下跪的人,突然觉得那些曾经让我心安的仪式,好像变了味道,佛教不是讲“无欲无求”吗?怎么在这里,信仰成了可以明码标价的商品?祖母当年说的“心诚则灵”,在“高价香”“开光费”面前,显得那么单薄,那次下山后,我心里第一次对佛教的“神圣”打了问号。

真正让我开始排斥的,是工作后遇到的一件事,邻居阿姨是个虔诚的佛教徒,每天早课、晚课从不间断,还总拉着我去听“佛法讲座”,她说自己信佛是为了“积德行善”,可她的行为却让我困惑:她会在小区群里骂不遵守养狗规则的邻居“缺德”,会在菜市场为几毛钱和摊主吵得面红耳赤,甚至会因为亲戚没帮她带孙子而背后说人“业障重”,我问她:“不是说‘众生平等’‘慈悲为怀’吗?”她愣了一下,然后说:“信佛也要分人,对恶人就不必慈悲。”那一刻,我突然觉得,佛教的“慈悲”“善良”在某些人身上,成了一种选择性工具——用来约束别人,却宽容自己;用来祈求福报,却不愿践行真正的利他,原来信仰可以和日常行为割裂得如此彻底,这比寺庙的商业化更让我感到失望。

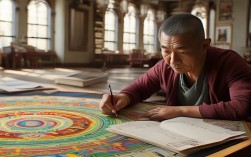

后来我读了一些关于佛教的书,想弄清楚这种排斥是不是源于误解,书里说佛教讲“缘起性空”,讲“诸恶莫作,众善奉行”,讲“放下执着”,这些道理本该是智慧的,可现实中,我看到的是太多人把“放下执着”当成“逃避现实”的借口——有人工作不顺就“看破红尘”去出家,却不肯努力提升自己;有人失恋了就“念佛消业”,却不反思关系中的问题;有人把“因果报应”挂在嘴边,用来评判别人的不幸,却对自己的过错视而不见,佛教本是教人如何面对痛苦的智慧,怎么在某些人那里,反而成了逃避责任的避风港?我开始觉得,那些深奥的教义,在缺乏独立思考的人手里,很容易变成自我麻痹的工具,就像有人把“无常”当成“躺平”的理由,把“布施”当成“交易”——我捐了钱,佛就该保佑我,这不是信仰,是交换。

再后来,社交媒体上关于佛教的争论也让我越来越不适,有人把佛教当成“玄学”,用“八字”“风水”包装成“佛法”,骗取信徒钱财;有人用“宗教自由”为名,排斥科学,宣扬“信佛不用看病”;还有的“网红僧人”,穿着袈裟拍短视频,讲着“心灵鸡汤”,却暗地里做着违背戒律的事,这些乱象像一层层迷雾,让我看不清佛教本来的样子,我排斥的,或许不是佛教本身,而是那些被异化的信仰实践——是商业化对神圣的消解,是伪善对慈悲的玷污,是愚昧对智慧的曲解,祖母当年教我的双手合十,本该是内心的谦卑与敬畏,可现在,它常常变成了某种“功利性”的姿势:拜佛是为了求财,念经是为了求平安,甚至烧香也是一种“攀比”——谁家的香烧得高,谁就更“虔诚”,这种变了味的信仰,让我感到窒息。

我知道不能因为这些现象就否定整个佛教,寺庙里依然有默默清修的僧人,民间依然有真正践行“慈悲喜舍”的信徒,佛教的哲学思想里也确实藏着能慰藉心灵的智慧,只是对我个人而言,那些曾经的美好印象,已经被现实的裂痕一点点打破了,我开始更关注内心的真实感受,而不是外在的仪式;更相信“人定胜天”的努力,而不是“命中注定”的消极;更愿意在现实中践行善良,而不是寄托于虚无缥缈的“来世”,或许有一天,当我能更清晰地分辨“信仰的本质”和“信仰的形式”时,这种排斥会慢慢消散,但现在,我选择保持距离——不是反对,而是暂时无法认同。

认知转变阶段表

| 阶段 | 触发事件 | 心理变化 |

|---|---|---|

| 初始好感 | 童年祖母带去寺庙,感受庄严氛围 | 认为佛教慈悲、神秘,心生向往 |

| 疑虑萌芽 | 大学名山寺庙见商业化乱象 | 对信仰的“神圣性”产生怀疑 |

| 排斥加深 | 邻居阿姨“选择性行善”与教义矛盾 | 认为信仰与行为割裂,感到失望 |

| 理性质疑 | 接触社交媒体伪佛法、网红僧人乱象 | 排斥异化实践,渴望回归本质 |

相关问答FAQs

问题1:排斥佛教是否意味着否定其文化价值?

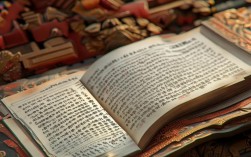

解答:并非如此,佛教作为世界三大宗教之一,在哲学、艺术、文学等领域留下了丰富的文化遗产,如《金刚经》的辩证思维、敦煌壁画的艺术成就、佛教音乐的文化融合等,这些都是中华文化的重要组成部分,排斥的是部分商业化、形式化、甚至违背教义的实践现象,而非否定佛教的文化贡献,我们可以尊重其文化价值,同时保持对异化现象的批判态度。

问题2:如何理性看待宗教商业化对信仰的影响?

解答:宗教商业化是一把双刃剑,适度宣传可能让更多人接触宗教文化,但过度逐利会异化信仰本质——当“开光”“烧高香”成为敛财手段,当“功德”与金钱直接挂钩,信仰就从精神追求变成了消费行为,理性看待需要:①区分“宗教文化”与“商业炒作”,不盲目为“高价信仰”买单;②关注宗教的精神内核(如慈悲、智慧、利他),而非外在形式;③警惕利用宗教进行的诈骗行为,保持独立思考,信仰的本质是内心的敬畏与践行,而非物质的堆砌。