佛教講堂作为佛教弘法利生的核心场所,承载着传播教义、净化心灵、传承文化的重要使命,从古印度到汉传佛教文化圈,再到全球范围内的佛教传播,佛教講堂始终是连接佛法与众生的重要桥梁,其形态与功能随着时代发展不断丰富,却始终以“续佛慧命、普度众生”为根本宗旨。

佛教講堂的历史演变与核心定位

佛教講堂的源头可追溯至释迦牟尼佛时期的“精舍”与“竹林精舍”,佛陀在世时,常在王舍城的竹林精舍、舍卫国的祇园精舍等地为弟子及信众讲经说法,这些场所便是佛教講堂的雏形,其核心功能是“以音声作佛事”,通过语言传递四谛、十二因缘等根本教义,帮助众生破除无明。

佛教传入中国后,講堂逐渐与本土建筑文化融合,形成独特的“寺院建制”,东汉时期,洛阳白马寺作为第一官办寺院,已初具講堂功能,供僧侣译经、讲学,魏晋南北朝时期,随着玄学与佛学的交融,講堂成为僧俗辩经、研讨的重要场所,如庐山东林寺的“般若台”,慧远大师在此与名士探讨“沙门不敬王者”等命题,推动佛教中国化。

唐代是佛教講堂发展的鼎盛期,禅宗兴起后,講堂的功能进一步分化:既有面向大众的“讲院”(如天台国清寺的“止观堂”),也有专供禅修的“禅堂”(如少林寺的“立雪亭”),宋代以后,净土宗普及,“念佛堂”在各寺院广泛设立,講堂逐渐从“义理研讨”转向“实践修行”,形成“解行并重”的弘法模式。

近现代以来,佛教講堂突破寺院物理空间的限制,呈现出“多元化”趋势,太虚大师提出“人生佛教”理念,推动講堂走向社会,创办“武昌佛学院”等教育机构;星云大师以“人间佛教”为指导,将佛光山講堂打造成兼具文化、教育、慈善功能的现代化弘法平台,通过电视、网络等媒介将佛法传播至千家万户。

佛教講堂的核心功能与当代实践

佛教講堂的功能始终围绕“教化、修行、文化、服务”四大维度展开,在当代社会更展现出与时俱进的活力。

(一)法脉传承:以讲经续慧命

讲经说法是佛教講堂最根本的功能,传统上,高僧大德通过“开经”“讲义”“问答”等形式,阐释经典深义,如《法华经》的“开权显实”、《华严经》的“法界缘起”等核心思想,均在講堂中代代相传,当代講堂在保留传统讲经模式的基础上,结合现代学术方法,采用“经典解读+生活应用”的方式,将《心经》《金刚经》等经典与现代人的心理困惑、职场压力结合,让佛法更具现实指导意义,台湾佛光山“人间卫视”的《讲经堂》节目,通过短视频、直播等形式,吸引年轻群体接触佛法。

(二)教化众生:以文化润人心

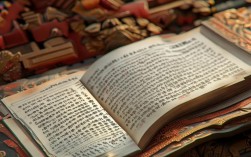

佛教講堂不仅是宗教场所,更是文化传承的载体,历史上,講堂常与“藏经楼”“刻经处”配套,保存《大藏经》等典籍,雕印经书,推动文化传播,当代講堂则通过“佛教文化节”“经典诵读会”“禅艺体验课”等活动,将佛教艺术(如梵呗、书法、茶道)、哲学融入日常生活,如杭州灵隐寺的“梵呗音乐会”,以现代音乐演绎传统佛教音乐,让信众在艺术中感受慈悲与智慧;苏州西园寺的“戒幢佛学研究所”,通过学术研讨、公益讲座,向社会普及佛教文化知识。

(三)共修实践:以行证菩提

“解行并重”是佛教講堂的重要特色,传统講堂常设有“打七”“禅七”“佛七”等共修活动,通过集体诵经、坐禅、持名,帮助信众深化修行体验,当代講堂进一步丰富共修形式,如“都市禅修营”“亲子念佛会”“线上共修群”等,适应现代人的生活节奏,上海玉佛寺的“觉群空间”每周举办“晚间共修”,涵盖诵《地藏经》、大悲咒共修、抄经等活动,为都市人提供静心修行的场所;深圳弘法寺的“线上念佛堂”,通过直播带领全球信众同步念佛,突破地域限制。

(四)社会服务:以慈悲利群

佛教講堂始终秉持“慈悲济世”的情怀,积极投身社会服务,历史上,寺院講堂常设“悲田院”“养病坊”,救济贫病;当代講堂则更系统化地开展慈善工作,如“助学兴教”“扶贫救灾”“临终关怀”等,厦门南普陀寺“慈善会”依托講堂平台,累计捐赠善款超亿元,资助贫困学生、援建希望学校;成都文殊院“生命关怀中心”在講堂定期举办临终关怀讲座,为临终者及家属提供心理支持。

为更直观呈现佛教講堂的功能体系,可参考下表:

| 功能维度 | 传统形式 | 当代实践 | 典型案例 |

|---|---|---|---|

| 法脉传承 | 开经讲义、师徒相授 | 经典解读+生活应用、线上讲经 | 星云大师《人间佛教》系列讲座 |

| 文化教化 | 藏经楼、刻经处、梵呗演唱 | 佛教文化节、禅艺体验、学术研讨 | 灵隐寺“梵呗音乐会” |

| 共修实践 | 禅七、佛七、诵经法会 | 都市禅修营、线上共修、短期出家体验 | 上海玉佛寺“觉群空间”晚间共修 |

| 社会服务 | 悲田院、养病坊 | 慈善捐赠、临终关怀、心理疏导 | 厦门南普陀寺慈善会 |

佛教講堂的建筑布局与文化内涵

佛教講堂的建筑布局蕴含着深厚的文化象征,体现“佛法不离世间”的理念,传统汉传佛教講堂通常位于寺院中轴线核心位置,依次经过山门、天王殿、大雄宝殿后,抵达“法堂”或“讲堂”,形成“由外向内、由俗入圣”的空间序列,引导信众逐步提升心境。

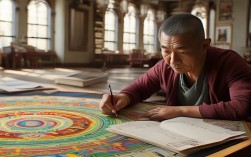

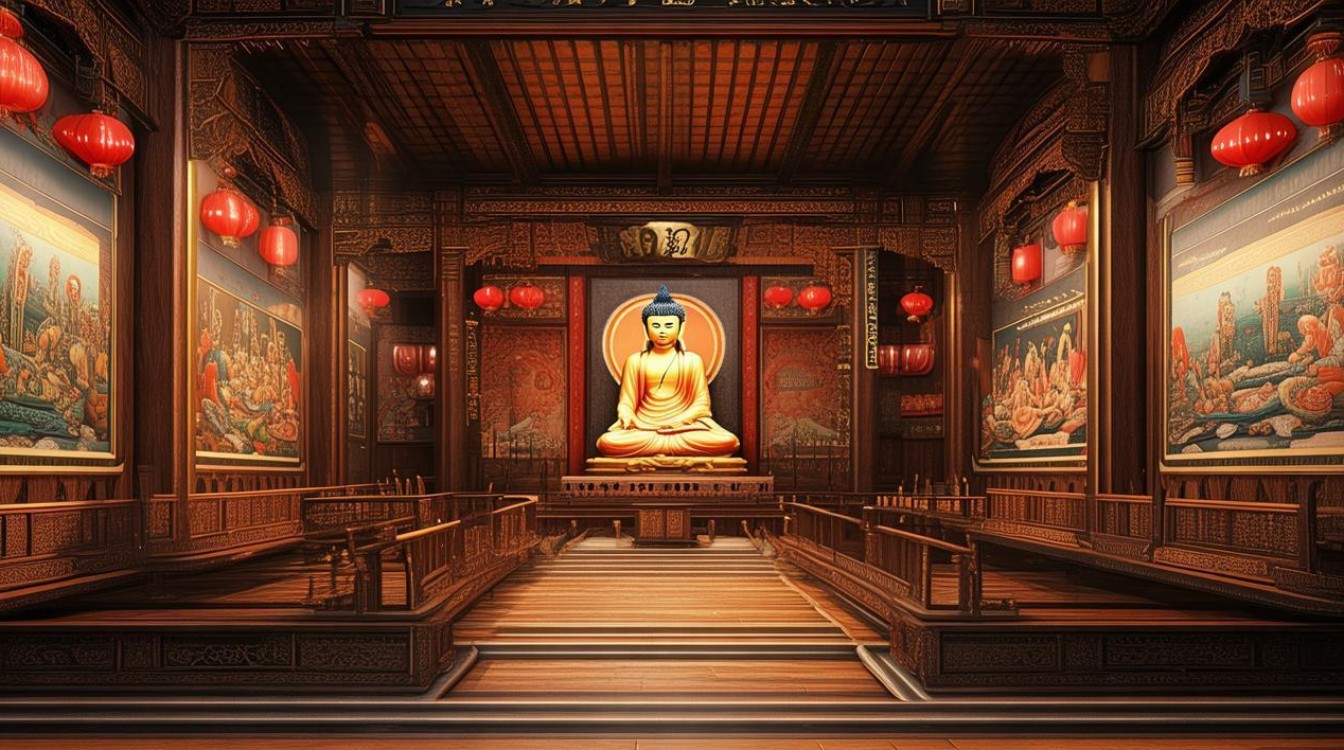

内部布局上,講堂以“讲台”为中心,背后供奉“释迦牟尼佛”或“观世音菩萨”像,象征“佛说慈悲”;两侧设“法座”,供高僧大德讲经;前方为“听法区”,蒲团排列整齐,体现“平等共修”;顶部常绘“曼陀罗”壁画或“飞天”图案,象征“法界庄严”,北京法源寺“大雄宝殿”后的“法堂”,梁柱雕刻《法华经》譬喻故事,藻井绘“九龙护法”,既具艺术性,又强化教义感染力。

地域特色方面,不同文化圈的佛教講堂各具风格:藏传佛教講堂(如拉萨大昭寺“措钦大殿”)融合唐卡、壁画元素,供奉密宗本尊,强调“即身成佛”的修行理念;南传佛教講堂(如泰国清迈“双龙寺”)以白色为主色调,搭配金顶、多层屋檐,体现“南传上座部”的简朴与庄严;日本佛教講堂(如京都东寺“讲堂”)则保留唐风建筑特色,屋顶鸱吻高耸,凸显“和风唐韵”。

当代佛教講堂的挑战与展望

尽管佛教講堂在现代社会中仍发挥着重要作用,但也面临诸多挑战:部分年轻人对佛教存在刻板印象,认为其“迷信”“脱离现实”;网络信息碎片化导致深度学习佛法的意愿降低;商业化冲击下,部分講堂过度追求“流量”,忽视教义本真。

应对这些挑战,佛教講堂需在“守正创新”中寻求发展:坚守“契理契机”的根本原则,以佛法智慧回应现代人的精神需求,如通过心理学视角解读“无常”“无我”,帮助人们应对焦虑;善用现代科技,打造“线上+线下”融合的弘法矩阵,如开发佛教主题APP、虚拟现实(VR)礼佛体验,让佛法以更年轻化、场景化的方式触达众生。

南京牛首山佛顶宫“讲经堂”通过AR技术重现“佛陀讲经”场景,让信众沉浸式感受佛法智慧;杭州永福寺“线上禅修课”结合正念冥想与职场压力管理,吸引数万年轻人参与,这些实践表明,佛教講堂只要立足“以人为本”的核心,就能在现代社会中焕发新的生机。

相关问答FAQs

Q1:佛教講堂与普通寺院的主要区别是什么?

A:佛教講堂与普通寺院的核心区别在于功能侧重,普通寺院是综合性宗教场所,包含礼佛(供奉佛像)、法事(诵经、祈福)、修行(禅修、闭关)等多重功能,建筑布局以“大雄宝殿”为核心;而佛教講堂更侧重“教化”与“教学”,是讲经说法、研习经典、共修实践的核心场所,通常设有讲台、听法区、经书流通处等,功能上更强调“闻思修”一体化,少林寺是普通寺院,其“立雪亭”(禅堂)属于修行功能,而“少林寺讲经堂”则专门用于对外讲经和教学活动。

Q2:非佛教徒可以进入佛教講堂参与活动吗?需要注意什么?

A:可以,多数佛教講堂对公众开放,尤其欢迎对佛教文化感兴趣的非信众参与活动,参与时需注意以下几点:一是着装整洁,避免穿着暴露(如短裤、吊带),进入殿堂可脱帽以示尊重;二是保持安静,手机调至静音,不随意走动或喧哗,以免影响他人;三是尊重宗教习俗,不随意触碰佛像、法器(如木鱼、引磬)或经书,未经允许不拍照录像;四是保持开放心态,以学习、体验为目的,避免对宗教仪式随意评价或调侃,参与“禅修体验”时,需听从讲师指引,保持正确坐姿,不随意提问或打断他人修行。