佛教形象分类是佛教艺术与文化研究的重要维度,其分类体系既体现了佛教教义的层次性,也融合了不同地域、时代的文化审美,从宗教内涵到艺术表现,佛教形象可从形象类型、宗教象征、地域文化等多元角度进行划分,每种分类都承载着特定的信仰意义与文化内涵。

按宗教身份与修行果位分类

佛教形象的核心分类依据是宗教身份与修行果位,主要可分为佛、菩萨、罗汉、护法天神、祖师及密宗本尊六大类,每类形象在佛教宇宙观与修行体系中占据不同位置,象征从凡夫到佛陀的次第圆满。

佛

“佛”意为“觉悟者”,是佛教最高果位,代表断除一切烦恼、圆满智慧与慈悲的终极存在,佛教中“佛”的数量无量,但汉传佛教常以“横三世佛”“竖三世佛”为代表:

- 横三世佛:中央释迦牟尼佛(娑婆世界教主)、东方药师佛(琉璃世界教主,象征消灾延寿)、西方阿弥陀佛(极乐世界教主,象征接引往生)。

- 竖三世佛:过去燃灯佛(释迦牟尼本师)、现在释迦牟尼佛、未来弥勒佛(尚未成佛,现居兜率天,象征未来度化)。

佛的形象特征通常为“三十二相八十好”,如顶髻肉髻、眉间白毫、手足缦网相等,身着通肩大衣或偏袒右肩袈裟,结跏趺坐,手印多为定印(禅定)、说法印(传法)、与愿印(满足众生愿望)等,体现庄严、寂静的觉者特质。

菩萨

菩萨意为“觉有情”,是修“六度”(布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若)、求无上菩提的修行者,尚未成佛但已具备大慈悲与大智慧,汉传佛教以“八大菩萨”最为常见,如观音菩萨(大悲)、文殊菩萨(大智)、普贤菩萨(大行)、地藏菩萨(大愿)等,菩萨形象多头戴宝冠、身饰璎珞,手持法器(如观音持净瓶杨柳、文殊持慧剑、普贤持如意),或坐莲花台,象征“悲智双运”;部分菩萨(如千手千眼观音)有多面多臂,体现普度众生的无限愿力。

罗汉

罗汉意为“应供”,是断尽三界见思惑、证得阿罗汉果的修行者,已入涅槃,不再受生死轮回,佛教中罗汉数量不定,汉传佛教常以“十八罗汉”“十六罗汉”为题材,罗汉形象多为出家僧相,身着袈裟,或托钵、或持杖、或降龙伏虎,神态各异,有的庄严静坐,有的嬉笑怒骂,体现“远离执著、随缘自在”的解脱境界。

护法天神

护法天神是佛教护持正法、护佑众生的护法形象,来源多样,包括印度教神祇、中国民间信仰神祇等被佛教吸纳者,主要分为两类:

- 天龙八部:包括天众(如帝释天)、龙众(如那伽龙)、阿修罗、迦楼罗(金翅鸟)、紧那罗(音乐天)、摩睺罗伽(大蟒神)等,形象多威猛或奇诡,如北方多闻天王持伞、银鼠,南方增长天王持剑、琵琶,象征护持佛法、降伏邪魔。

- 护法明王:密宗特有的忿怒相护法,如马头明王、降三世明王,多多头多臂、面目狰狞,手持法器,象征以忿怒力摧破烦恼、护持修行者。

祖师

祖师是佛教传承中的高僧大德,对中国佛教影响深远,如汉传禅宗的达摩祖师、慧能祖师,天台宗的智顗大师等,祖师形象多为出家僧相,身着禅袍,手持禅杖或拂尘,神态沉静,体现“以心传心”的禅宗精神,部分祖师像配有“公案”场景(如达摩面壁),强化其传承意义。

密宗本尊

密宗本尊是修行者观修的本体,分为寂静相与忿怒相,如大日如来(寂静相)、金刚手菩萨(忿怒相)、度母(慈悲本尊)等,本尊形象复杂,常有多头多臂、手持各种法器,身戴骷髅饰、虎皮裙,围绕火焰或莲花,象征“即身成佛”的修行法门,体现密宗“烦恼即菩提”的圆融思想。

按地域文化特色分类

佛教形象在不同地域传播中,与本土文化融合,形成鲜明的地域风格,主要可分为汉传佛教、藏传佛教、南传佛教三大体系。

| 地域体系 | 形象特征 | 代表形象 |

|---|---|---|

| 汉传佛教 | 风格柔和、贴近世俗,强调慈悲与智慧,受儒家、道家审美影响 | 观音菩萨(女性化、慈眉善目)、罗汉(写实生活化)、禅宗祖师(文人气质) |

| 藏传佛教 | 风格繁复、威猛,密宗色彩浓厚,融合苯教元素 | 忿怒明王(多面多臂、骷髅饰)、活佛(如达赖、班禅,兼具宗教与政治象征)、唐卡中的本尊(色彩浓烈、构图复杂) |

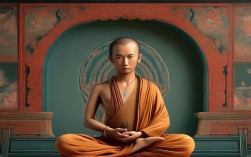

| 南传佛教 | 风格古朴、简洁,保留早期佛教特征,受印度教艺术影响较小 | 释迦牟尼佛(通肩大衣、螺髻)、菩提树下的禅定佛、天人形象(头戴宝冠、身披天衣) |

按宗教象征与功能分类

从象征意义与功能角度看,佛教形象可分为“教主型”“护法型”“教化型”“修行型”四类,分别对应佛教的“教、理、行、证”体系。

- 教主型:如释迦牟尼佛、阿弥陀佛,象征佛教的根本教义与终极目标,是信仰的核心对象。

- 护法型:如四大天王、韦陀菩萨,象征护持正法、护佑众生,是信仰的守护者。

- 教化型:如观音菩萨、地藏菩萨,以慈悲愿力教化众生,体现佛教的“无缘大慈、同体大悲”。

- 修行型:如罗汉、本尊,为修行者提供观修榜样,象征从凡夫到圣贤的修行路径。

佛教形象分类不仅是艺术形式的划分,更是佛教教义、文化与历史的载体,从庄严的佛陀到慈悲的菩萨,从威猛的护法到自在的罗汉,每一类形象都承载着佛教对宇宙、生命、修行的深刻理解,通过艺术的形式将抽象的教义转化为可感可知的符号,成为连接信仰与文化的桥梁。

FAQs

Q1:佛教形象中的“寂静相”与“忿怒相”有何区别?

A:“寂静相”与“忿怒相”是密宗本尊的两大类型,区别在于象征意义与修行功能,寂静相(如阿弥陀佛、观音菩萨)面容慈祥,姿态柔和,手持莲花、宝瓶等法器,象征以慈悲智慧度化众生,适合初学者修习;忿怒相(如马头明王、降三世明王)面目狰狞,多臂多足,手持刀剑、索链等法器,象征以忿怒力摧破烦恼、降伏魔障,适合有一定修行基础的修行者观修,体现“以毒攻毒”的密宗修行理念。

Q2:为什么不同地区的佛教形象会有差异?

A:不同地区佛教形象的差异主要源于文化融合与地域审美,汉传佛教受中国儒家“中庸”思想与道家“自然”审美影响,菩萨形象趋向柔和、世俗化(如女性观音);藏传佛教融合印度密宗与本土苯教信仰,护法形象威猛繁复,强调“即身成佛”的修行实践;南传佛教保留早期佛教“简朴”风格,受印度教艺术影响较小,佛像线条简洁,注重禅定氛围,不同地区的政治、经济环境也影响了佛教形象的创作题材与表现形式。