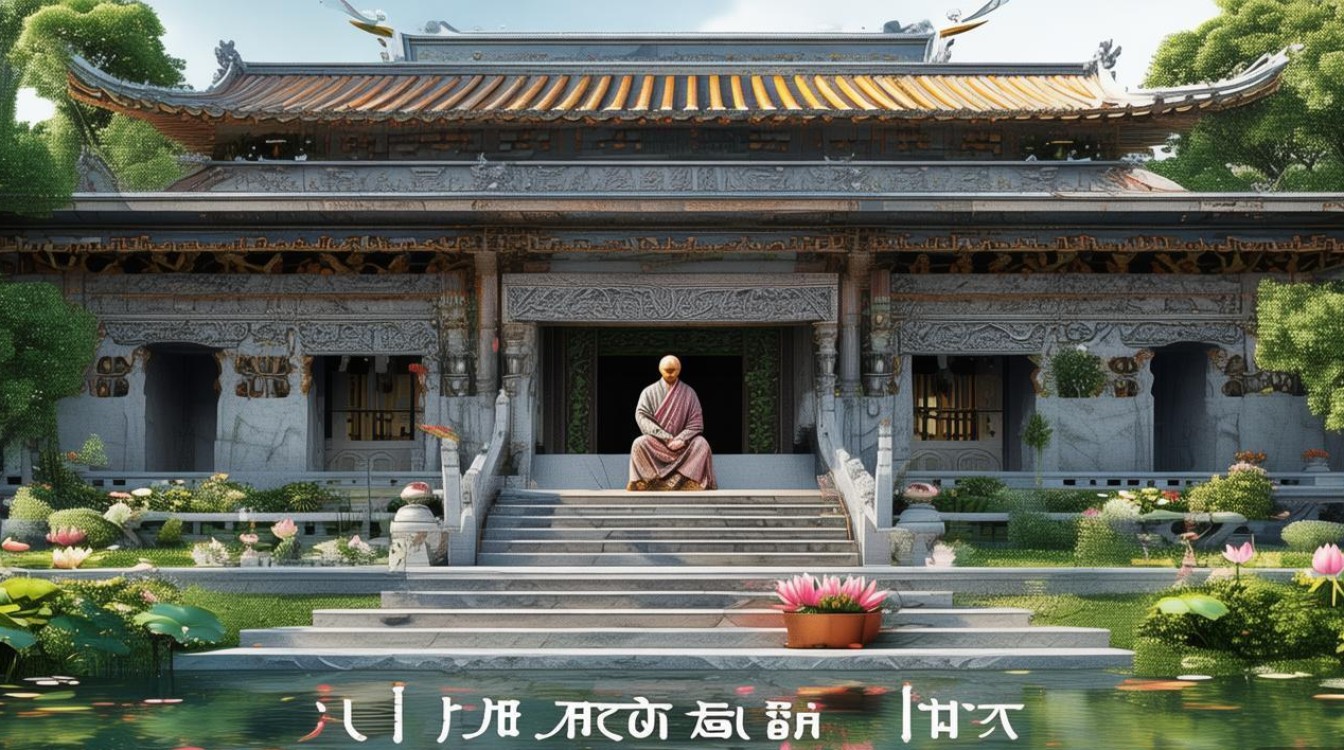

现代佛教动画是数字时代下佛教文化传播与艺术创新融合的产物,它以动画为载体,将古老的佛教教义、经典故事与现代审美、技术手段相结合,为传统智慧注入了新的生命力,随着科技的发展与受众需求的变化,现代佛教动画逐渐从宗教说教转向故事化、情感化表达,成为连接古老智慧与现代生活的桥梁。

发展背景:传统与现代的碰撞

佛教文化在中国传播两千余年,其传播方式长期以经文讲读、寺庙壁画、法师开示等传统形式为主,在快节奏的现代社会,年轻群体对信息的获取更倾向于视觉化、碎片化、互动化的媒介,传统传播方式面临吸引力不足的挑战,动画产业在全球范围内蓬勃发展,3D建模、虚拟现实、人工智能等技术的成熟,为佛教文化的现代化表达提供了技术支撑,在此背景下,现代佛教动画应运而生,既保留了佛教“慈悲”“智慧”“因果”等核心教义,又通过贴近生活的叙事、生动的视觉语言,让抽象的哲学概念变得可感可知。

核心特点:从“讲经”到“共情”的转向

现代佛教动画与传统佛教传播最显著的区别,在于其叙事逻辑的革新,它不再以单向灌输教义为核心,而是通过构建情感共鸣,让观众在故事中自然领悟佛理。

创作上,现代佛教动画呈现两大方向:一是对经典故事的现代化重构,如将“佛陀本生故事”改编为少年成长题材,或以职场、校园为背景演绎“放下执着”“慈悲待人”的处世哲学;二是对佛教概念的具象化表达,例如用“镜中花、水中月”比喻“万法皆空”,用“河流奔涌”象征“无常变化”,通过视觉隐喻降低理解门槛。

视觉风格上,作品既有水墨国风的《禅意小宇宙》,以留白、晕染传递空灵之美;也有赛博朋克风格的《未来佛陀》,在科技场景中探讨“科技与人性”的佛教伦理;更有治愈系手绘动画《小和尚的日常》,用萌系形象展现“活在当下”的禅意,这种多元风格打破了佛教文化“严肃刻板”的固有印象,吸引了不同年龄层的受众。

传播形式上,现代佛教动画适配短视频、互动剧、VR动画等新媒介,例如抖音上的“一分钟禅理动画”用15-30秒讲述一个生活小故事,B站上的互动动画允许观众选择剧情走向,体会“一念一世界”的因果关联,这种碎片化、参与式的传播极大提升了文化传播效率。

代表作品与文化价值

近年来,涌现出一批兼具艺术性与思想性的现代佛教动画作品,例如网飞出品的《佛陀也打游戏?》以游戏副本为隐喻,讲述主角在“贪嗔痴”关卡中修行的故事,将佛教“八正道”转化为游戏攻略,让年轻人在熟悉的文化语境中理解修行本质;国产动画《禅思漫画》改编自蔡志忠的国学漫画,用Q版形象解读《金刚经》《心经》,将深奥的般若思想转化为日常对话;泰国动画《佛陀:首部曲》则通过史诗级画面,重现悉达多太子从诞生到悟道的过程,其东方美学风格在国际舞台引发关注。

这些作品的文化价值不仅在于传播佛教知识,更在于为现代人提供精神指引,在焦虑、内卷成为社会情绪的当下,现代佛教动画通过“放下执念”“接纳无常”等主题,帮助观众建立平和的心态;通过“众生平等”“慈悲喜舍”的理念,传递尊重生命、关爱他人的价值观,它也推动了传统文化的创造性转化,让佛教文化成为当代文化产业创新的重要IP,与游戏、文创、影视等领域形成联动,拓展了文化产业链。

相关问答FAQs

Q1:现代佛教动画是否会弱化佛教的严肃性,使其沦为“娱乐化”产品?

A1:现代佛教动画的核心目标是“寓教于乐”,而非消解佛教的严肃性,优秀的作品会在娱乐性与思想性之间找到平衡:通过生动的故事吸引观众关注,但内核始终紧扣佛教教义的核心,如因果业力、慈悲智慧等,即便采用游戏化叙事,《佛陀也打游戏?》最终仍引导观众思考“修行即修心”,而非单纯追求娱乐效果,关键在于创作者是否怀有对传统文化的敬畏之心,避免为迎合市场而曲解教义,只有坚守文化内核,现代佛教动画才能在传播中保持其精神深度。

Q2:如何判断现代佛教动画的内容是否符合正统佛教教义?

A2:判断标准可从三个方面把握:一是教义准确性,作品对佛教概念(如“无常”“涅槃”“因果”)的解释需符合经典原意,避免断章取义或过度简化;二是价值观导向,需传递佛教“诸恶莫作,众善奉行”的核心伦理,倡导慈悲、包容、智慧等积极价值观,而非宣扬消极避世;三是文化尊重,应尊重佛教的历史传统与宗教情感,避免戏谑、亵渎性的表达,观众可参考佛教界人士的推荐,或选择与正规佛教机构合作的作品,如寺院出品的动画、高僧开示改编的内容等,这些作品通常在教义阐释上更为严谨。