佛教对人体的认知始终建立在“缘起性空”与“心色不二”的基石上,将生理视为心识与物质和合的产物,脾位”不仅是中医理论中的后天之本,更在佛教教义中被赋予承载业力、转化烦恼的独特修行意义,从汉传佛教的“四大调和”到藏传佛教的“三因平衡”,脾位的认知始终与修行实践紧密相连,构成了佛教生命观的重要组成部分。

佛教脾位的核心理论阐释

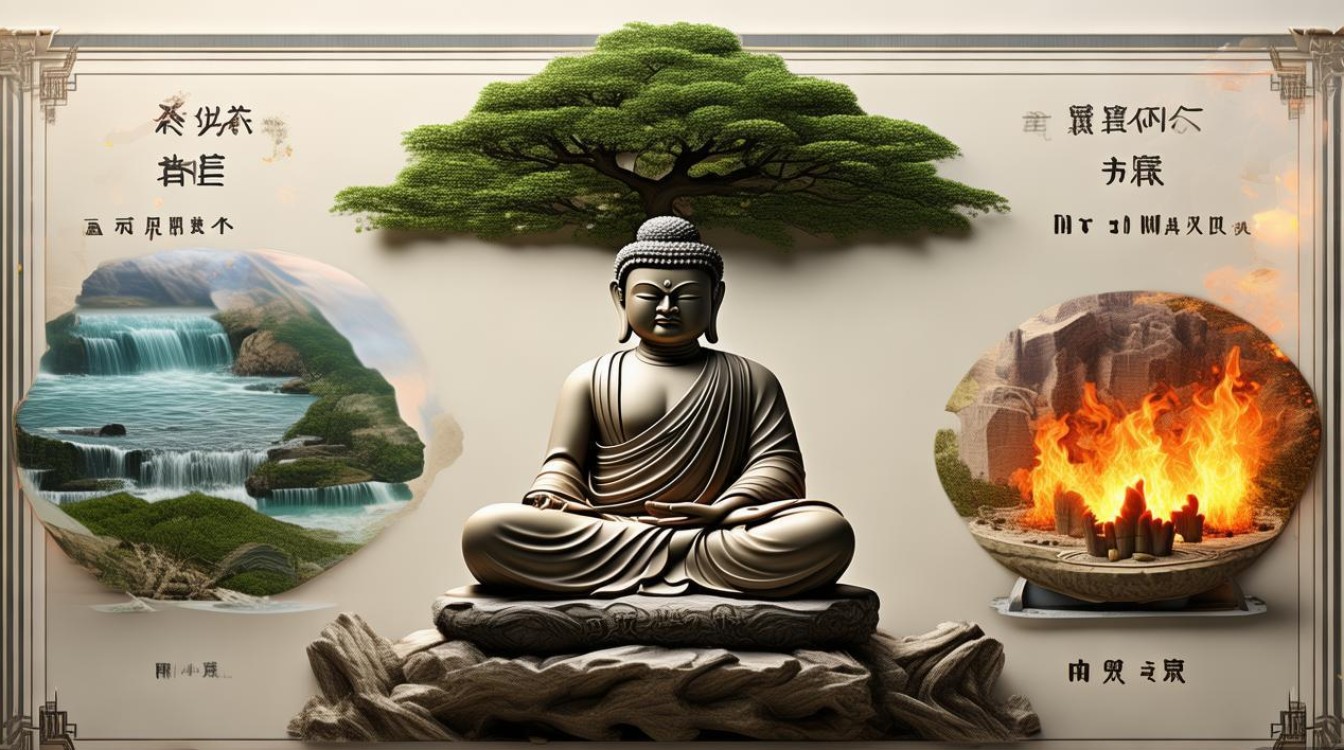

佛教认为,人体由“地、水、火、风”四大和合而成,脾位归属“地大”,其特性为“坚稳、承载、生化”,与中医“脾主运化、统血、主肌肉四肢”的功能高度契合,但佛教更强调其与心识的互动关系,在《俱舍论》中,“地大”以“坚性”为体,能摄持万物,脾位作为地大的核心载体,既承担着饮食水谷的消化吸收,也承载着众生对“实有”的执着——若脾位功能失调,不仅引发生理疾病,更会滋生贪欲、愚痴等烦恼障碍。

藏传佛教医方明(相当于传统医学)将人体功能归纳为“隆(风)、赤巴(胆)、培根(痰/土)”三因,培根”对应脾位,主身体的水液代谢、滋养肌肉与安定心识,培根失衡会导致“消化不良、水肿、精神萎靡”,其根源在于对“常乐我净”的颠倒认知,需通过饮食、禅修与药物共同调治,汉传佛教则结合《摩诃止观》中“脾为谏官”的说法,强调脾位能“辨别邪正,护持正念”,若脾弱则易受外邪干扰,心念散乱,修行中易生昏沉、掉举等障碍。

脾位的功能:生理与修行的双重维度

生理功能:气血生化之根

佛教认为,脾位通过“运化”将饮食水谷转化为精微物质(即“气血”),滋养全身四大,正如《大般若经》所言“食存五欲,法存五根”,脾位的功能强弱直接关系到修行者的身体根基——气血充足则四大调和,能久坐禅修;气血亏虚则四大不调,难以安心办道,脾位还与“统血”相关,能固摄血液在脉道中正常运行,避免出血或瘀滞,这与藏传佛教“脉轮”理论中“脾脉”与“心脉”的连接密切相关。

修行功能:转化烦恼之器

在佛教修行中,脾位被视为“转化烦恼”的关键,脾属地大,其“坚稳”特性对应“持戒”的力用——脾强则戒体坚固,能抵御贪欲诱惑;脾与“思”相关,《大智度论》指出“思心所即意业之体”,过度思虑会耗伤脾的运化功能,导致“气血两虚”,进而引发疑虑、焦虑等心理障碍,调伏脾位不仅是养生,更是修心的过程:通过观想脾位如大地般包容,能消解对“我”的执着;通过运化饮食的“净观”,能将贪食转化为对法食的渴求。

脾位失衡的表现与佛教调治智慧

脾位失衡可分为“过”与“不及”两类:过则“培根(痰)旺盛”,表现为腹胀、水肿、痰多、贪睡;不及则“地大虚弱”,表现为消瘦、腹泻、肌肉萎软、心悸失眠,佛教认为,其根本原因是“无明”导致的心识失调,需从“身、口、意”三方面综合调治。

饮食调治:顺应“食存五欲”的净观

佛教强调“食存五欲,法存五根”,饮食需遵循“中道”原则:避免生冷、油腻(易培根过盛),也忌辛辣、燥热(易赤巴过盛),宜选择温性、易消化的食物,如粳米、山药、南瓜等,藏传佛教还提倡“食观”,即在进食时观想食物转化为甘露,滋养法身,而非满足口腹之欲,从而将饮食从“贪著”转为“修行”。

禅修调治:以“观想”调和地大

- 观地大坚稳:修“不净观”时,观想脾位如大地,承载一切烦恼而不为所动,对治贪欲;修“慈心观”时,观想脾位散发出温暖的光明,滋养众生,消解嗔恚。

- 数息观调伏昏沉:若脾弱导致昏沉,可修“数息观”,专注出入息,观想气息如清风吹散脾中湿浊,提升阳气;若脾强导致掉举(心念散乱),可修“止息观”,将心念沉入脾位,感受其“坚稳”特质,安定心识。

持咒与行为:调和业力与习气

藏传佛教常用“嗡班匝儿萨埵吽”等咒语,通过振动脉道调和培根;汉传佛教则持“地藏菩萨圣号”,观想地藏菩萨“安忍如大地”的特性,加持脾位恢复平衡,行为上,需避免“过劳耗气”(久坐、久立)、“过思伤脾”(过度思虑未来或过去),保持“劳逸结合”,通过经行、拜佛等适度运动促进气血运行。

佛教脾位理论体系对照表

| 理论体系 | 核心对应 | 功能阐释 | 失衡表现 | 调治方法 |

|---|---|---|---|---|

| 汉传佛教 | 四大之地大 | 运化水谷,统摄血液,护持正念 | 腹胀、消瘦、心悸、思虑过度 | 数息观、持地藏号、温性饮食 |

| 藏传佛教 | 三因之培根 | 水液代谢,滋养肌肉,安定心识 | 水肿、痰多、贪睡、精神萎靡 | 食观、修慈心观、温性药物 |

相关问答FAQs

问:佛教中的“脾位”与中医的“脾”有何异同?

答:相同点在于二者均强调脾的“运化、统血、主肌肉”等生理功能,认为脾是气血生化之源,不同点在于,中医将脾视为独立的脏器,侧重其生理病理;佛教则从“心色不二”出发,将脾位视为“心识与物质和合”的载体,更强调其与烦恼、修行的关联——如中医认为“思虑伤脾”,佛教则进一步指出“过度思虑是意业,会耗伤地大,导致心识散乱”,调治时不仅用药,更需禅修调心。

问:如何通过佛教修行调治脾位失衡导致的“食欲不振”?

答:食欲不振多因“地大虚弱”或“培根不足”,可通过以下方法调治:① 观想甘露食:进食时观想食物转化为甘露,从脾位流入全身,消除对“食物好坏”的分别心;② 修“不净观”对治贪著:若因厌恶食物味道导致食欲不振,观想食物本质是“地水火风和合”,无实有可得,减少对味道的执着;③ 拜佛经行:适度运动促进气血运行,拜佛时观想佛光加持脾位,恢复运化功能;④ 持“佛眼咒”:“嗡巴拉杂哩娑婆诃”,能调和脾胃,增长食欲。