龙女菩萨作为佛教艺术中的重要形象,尤其在汉传与藏传佛教系统中,常以年轻女性菩萨的形态出现,其腹部纹饰是体现宗教象征与艺术美学的关键部位,这类纹饰并非单纯的装饰,而是融合了佛教教义、文化审美与信仰内涵的视觉符号,通过特定的图案、色彩与布局,传递着清净、庄严与慈悲的宗教精神。

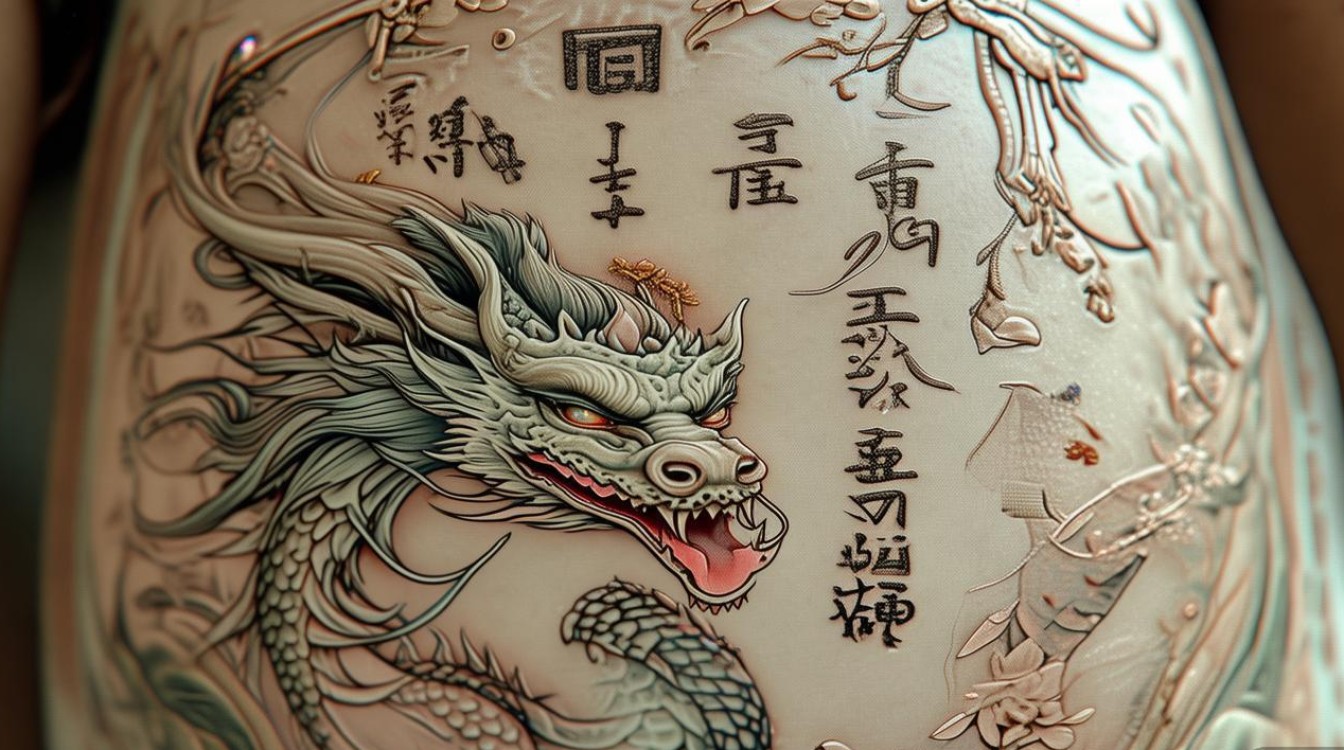

从视觉特征来看,龙女菩萨的腹部纹饰多以“莲花纹”为核心元素,辅以璎珞纹、云纹、连珠纹等辅助纹样,莲花纹在佛教中象征“出淤泥而不染”的清净本性,腹部作为身体中心位置,莲花的布局往往居中或偏上,花瓣层叠舒展,或含苞待放,或盛开饱满,色彩以白、蓝、金为主,体现圣洁与光明,璎珞纹则多围绕莲花边缘或腹部两侧,由宝珠、莲花瓣、忍冬纹等串联而成,象征菩萨的庄严功德与福德圆满,材质感通过线条的粗细变化或彩绘的明暗对比来表现,如唐代雕塑中璎珞的立体感较强,而宋代壁画则更注重线条的流畅飘逸,部分龙女菩萨纹腹部还会融入“法轮”或“宝相花”图案,法轮象征佛法传播,宝相花则是融合了莲花、牡丹等特征的理想化花卉,进一步强化了菩萨的宗教属性。

在宗教象征层面,腹部纹饰的布局暗合佛教“中脉”理念——人体中脉是能量与精神汇聚的中心,莲花的居中布局象征着菩萨“正等正觉”的觉悟状态,而璎珞的环绕则如同“万德庄严”的外在显现,龙女本身源于《法华经》中“龙女献珠成佛”的典故,其女身成佛打破了传统佛教中对性别的刻板印象,腹部纹饰中莲花的“转化”寓意(从淤泥到清净)与龙女的“顿悟”故事形成呼应,暗示众生皆可通过修行实现超越,腹部作为孕育生命的部位,在佛教中亦关联“慈悲”与“智慧”的圆融——莲花代表智慧(般若),璎珞代表慈悲(方便),二者结合体现菩萨“悲智双运”的根本特质。

从文化演变视角看,龙女菩萨腹部纹饰的风格随时代与地域而变化,早期受印度犍陀罗艺术影响,纹饰较为繁复,线条粗犷,莲花瓣呈尖椭圆形,璎珞多为简单的珠串组合;唐代中原文化融入后,纹饰趋向丰腴饱满,莲花瓣圆润舒展,璎珞加入卷草纹与珍禽异兽,体现盛唐的雍容气度;宋代以后,文人审美影响下,纹饰逐渐简化,线条细腻,色彩淡雅,莲花纹更注重“气韵生动”,弱化了立体感,强化了写意性,藏传佛教中的龙女菩萨纹腹部则更具宗教神秘感,常与“金刚杵”“法铃”等法器纹样结合,色彩对比强烈,多用红、金、深蓝等色,体现密宗的“庄严”与“力量”特质。

以下为不同时期龙女菩萨腹部纹饰特征的对比概览:

| 时期/地域 | 核心纹饰元素 | 风格特点 | 文化内涵 |

|---|---|---|---|

| 唐代(中原) | 莲花纹+璎珞纹 | 丰腴饱满,线条流畅 | 盛唐气象,佛道融合 |

| 宋代(中原) | 莲花纹+云纹 | 简约清雅,注重写意 | 文人审美,禅意内敛 |

| 藏传佛教 | 莲花纹+法器纹 | 色彩浓烈,装饰繁密 | 密宗庄严,神权象征 |

| 印度影响期 | 莲花纹+连珠纹 | 线条粗犷,形态古朴 | 犍陀罗艺术遗风 |

相关问答FAQs:

Q1:龙女菩萨腹部纹饰中的莲花纹为何多选用白色或蓝色?

A:白色莲花在佛教中象征“清净无染”,代表菩萨远离烦恼、内心澄明的修行境界;蓝色莲花(又称“优婆罗花”)多与“智慧”相关,在藏传佛教中尤为常见,象征“般若智慧”的深邃与广博,色彩选择并非随意,而是基于佛教“色即是空,空即是色”的哲学理念,通过视觉符号强化宗教教义——白色对应“戒定慧”三学中的“戒”,蓝色对应“慧”,共同指向菩萨的圆满觉悟。

Q2:为何部分龙女菩萨纹腹部的璎珞纹会出现“断裂”或“缺失”的情况?

A:璎珞纹的“断裂”或“缺失”通常有两种可能:一是自然风化导致,古代壁画、雕塑因年代久远,颜料剥落或材质损坏,使纹饰残缺;二是艺术处理上的“留白”手法,宋代以后文人审美强调“虚实相生”,部分创作者会刻意简化璎珞,以腹部肌肤的“素净”与纹饰的“繁复”形成对比,突出“少即是多”的禅意,暗示菩萨“虽庄严而自在”的超脱境界,在密宗造像中,璎珞的“不完整”有时也象征“破除执着”——外在装饰的残缺反衬内在精神的圆满。