在探讨“义务拜菩萨”这一话题时,首先需要明确的是,佛教的核心教义中并不存在强制性的“义务”概念,而是强调“自觉觉他”的修行精神,所谓“拜菩萨”,本质上是佛教徒通过外在形式表达对菩萨精神的敬仰,并以此激发内在的慈悲与智慧,而非一种必须完成的任务,菩萨是“菩提萨埵”的简称,意为“觉悟的有情”,其精神核心是“上求佛道,下化众生”,即追求自身觉悟的同时,积极帮助他人脱离苦海,拜菩萨的意义不在于形式本身,而在于能否通过这一行为,将菩萨的慈悲、智慧与方便法门融入日常修行。

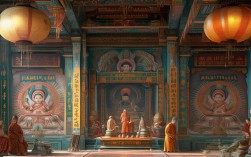

从佛教修行的角度来看,“拜菩萨”属于“身业”修行的一种,配合“口业”(念佛、诵经)与“意业”(观想、发愿),构成完整的修行体系,拜佛时的俯首、合十、礼拜等动作,象征放下我慢、恭敬三宝(佛、法、僧),同时通过身体的礼拜,达到心意的清净,拜观音菩萨时,需学习其“大慈大悲,寻声救苦”的精神,不仅是在佛像前跪拜,更要在生活中践行慈悲,对众生生起怜悯心与利他心;拜地藏菩萨时,则需效仿其“地狱不空,誓不成佛”的愿力,培养坚韧不拔的担当精神与救度众生的决心,这种修行方式,是将外在的恭敬转化为内在的动力,最终实现“知行合一”。

现实中部分人对“拜菩萨”存在误解,将其视为必须完成的“义务”,甚至认为拜得越多、越虔诚,就能获得更多“福报”或“庇佑”,这种观念偏离了佛教的本怀,容易陷入“功利心”的误区,佛教强调“因上努力,果上随缘”,拜菩萨的核心是“修心”而非“求果”,若仅将拜佛当作换取利益的交易,忽视内在的慈悲与善行,便失去了修行的真正意义,正如《金刚经》所言:“若以色见我,以音声求我,是人行邪道,不能见如来。”过度执着于形式,反而可能成为修行的障碍。

为更清晰地理解“拜菩萨”的正确态度,可通过以下对比明确其核心要义:

| 正确理解 | 常见误区 |

|---|---|

| 以恭敬心礼拜,学习菩萨精神,激发慈悲与智慧 | 将拜菩萨视为“任务”,认为必须定时定量完成 |

| 强调“知行合一”,在生活中践行菩萨的利他行为 | 仅注重形式,忽视日常善行与内心修养 |

| 以“觉悟”为目标,通过拜佛净化身心,破除我执 | 以“求福报”为目的,将菩萨当作“许愿工具” |

| 心诚则灵,形式随缘,重在内心的清净与专注 | 追求“拜得越多越好”,执着于次数、时间等外在标准 |

归根结底,“拜菩萨”并非宗教义务,而是佛教徒自我修行的一种方式,它提醒我们,真正的“拜”是对生命的敬畏,对众生的慈悲,对真理的追求,在拜佛的过程中,我们不仅是在表达对菩萨的敬仰,更是在唤醒内心的觉悟力量,让自己在纷繁复杂的世界中保持清醒与善良,正如太虚大师所言:“仰止唯佛陀,完成在人格;人成即佛成,是名真现实。”拜菩萨的最终目的,是通过对菩萨精神的效仿,成为一个品格完善、利益他人的人,这才是佛教修行的根本所在。

FAQs

Q1:拜菩萨一定要去寺庙吗?可以在家拜吗?

A1:拜菩萨的核心在于“心诚”,而非地点,佛教认为“心净则国土净”,在家设置简单的佛堂或清净处,以至诚心礼拜,同样可以积累功德,关键在于是否心怀恭敬与慈悲,若能在家拜佛的同时,践行菩萨的利他精神(如孝顺父母、帮助他人),比单纯去寺庙而忽视日常行为更有意义,前往寺庙可以借助共修氛围与庄严环境提升信心,但并非强制选择。

Q2:拜菩萨时应该祈求什么?可以求财富、健康吗?

A2:拜菩萨时,应以“自利利他”的发心为根本,而非执着于个人私利,可祈求智慧(明辨是非)、慈悲(利益众生)、健康(有能力服务他人)等,这些发心与菩萨精神相符,对于财富、健康等个人需求,可随缘祈求,但需明白“福报从善行中来”,与其向外求,不如在日常生活中践行布施、持戒、忍辱等善法,通过自身努力改善生活,若仅求私利而忽视他人,容易陷入功利心,偏离修行本质。