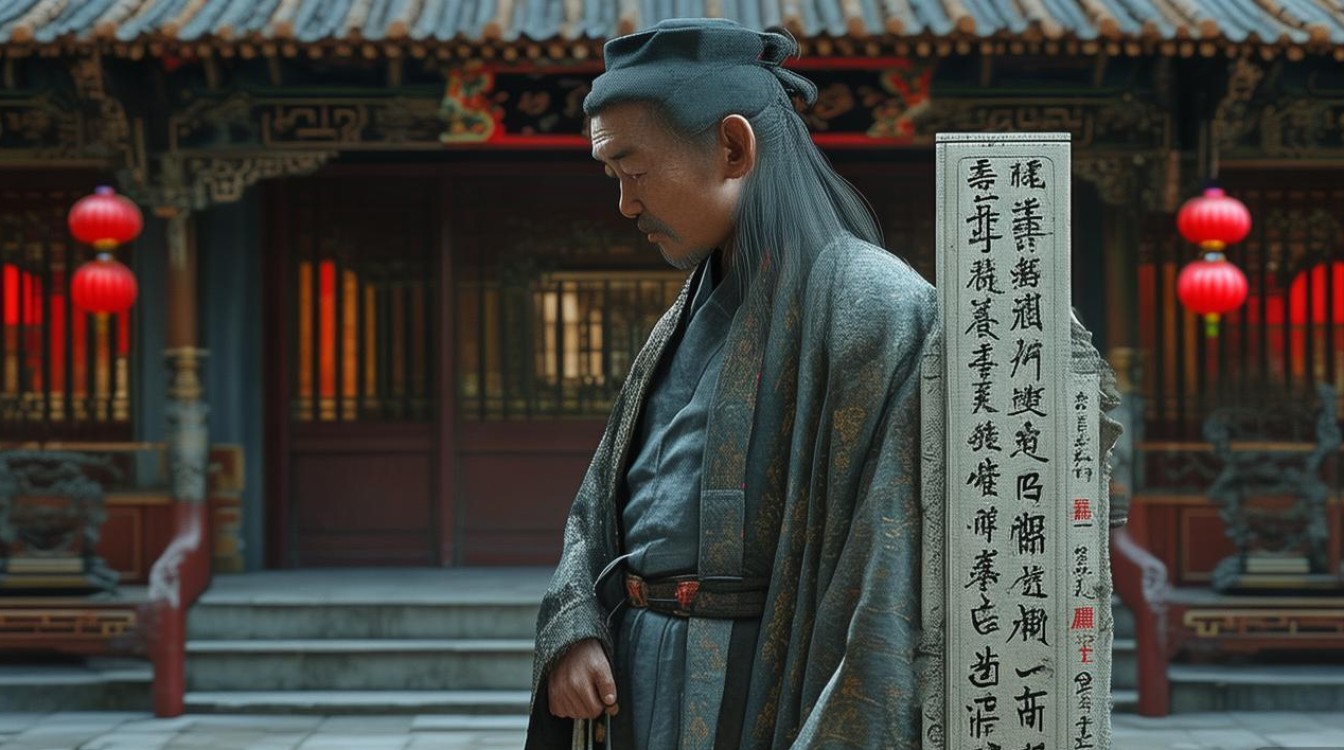

苏州丧事法师,是江南吴文化圈中传统丧葬仪式的核心执行者,他们集诵经、做法、礼仪指导于一身,既承载着“慎终追远”的儒家伦理,又融合了佛教超度、道教度亡的宗教元素,在苏州人“红白喜事”的“白事”中扮演着不可替代的角色,其历史可追溯至唐宋时期,随着中原文化与吴地民俗的融合逐渐成型,明清时期因苏州经济繁荣、文人聚集,丧葬仪式愈发精细,法师的职能也从单纯的宗教仪式主持,发展为兼具文化传承、心理慰藉的复合型角色。

苏州丧事法师的仪式流程严谨而富有层次,不同阶段对应着不同的宗教功能与民俗表达,以下为典型仪式环节与法师职责的梳理:

| 仪式阶段 | 具体环节 | 法师职责 |

|---|---|---|

| 临终关怀 | 临终开示 | 为逝者念诵《阿弥陀经》,安抚家属情绪,指导“往生”仪轨 |

| 报丧入殓 | 敲报丧锣、净身入殓 | 通报邻里,主持“净身”仪式(用毛巾擦拭逝者身体,象征洁净) |

| 停灵做七 | 头七、二七至七七 | 每日诵经超度,重点在“头七”做“破狱”法事,为亡魂打开地府之门 |

| 出殡下葬 | 路引、撒纸钱、引魂幡 | 引导灵柩前行,诵《往生咒》,撒“买路钱”保佑亡魂顺利通行 |

这些仪式并非简单的形式主义,而是蕴含着深厚的文化逻辑。“做七”源于佛教“中阴身”理论,认为人死后49天内灵魂处于过渡阶段,法师每日诵经可助其积累功德;“撒纸钱”则融合了道教“赏兵”与民间“买路”信仰,寓意为亡魂打通前往地府的道路,法师在仪式中使用的法器(如木鱼、引魂铃、法铃)也各有讲究:木鱼象征“警醒亡魂脱离沉迷”,引魂铃声被认为能“指引方向”,这些元素共同构建了“生者慰藉、逝者安宁”的意义空间。

随着时代变迁,苏州丧事法师的仪式也在现代语境中悄然演变,过去,一场完整的丧礼可能持续3-7天,需动用5-8名法师分班诵经;城市家庭多简化为1天核心仪式,法师人数精简至2-3人,但“超度”“做七”等关键环节始终保留,值得关注的是,年轻一代对传统仪式的态度呈现“选择性传承”:他们可能摒弃繁琐的“跪拜礼”,却坚持为逝者播放法师诵经的音频;或许不亲自参与吊唁,但会通过线上直播让远方的亲友“云参与”法师仪式,这种“传统内核+现代形式”的调整,既保留了文化记忆,又适应了快节奏的城市生活。

相关问答FAQs

问题1:苏州丧事法师与寺庙僧人、道士有什么区别?

解答:苏州丧事法师多为民间职业宗教人士,区别于寺庙僧人或全真道长,其一,身份属性不同:法师不固定在宗教场所,而是受家庭聘请的“临时仪式执行者”;僧道则是宗教体系的正式成员,需遵守严格的戒律,其二,仪式内容不同:法师会融合佛教、道教及地方咒语,更贴近吴地民俗需求(如加入苏州方言念诵);僧道则侧重本宗派的经典仪轨(如僧人专诵佛经,道士行科仪),其三,职能范围不同:法师需全程指导丧葬礼仪(如入殓、出殡的规矩),僧道则更专注于宗教超度环节。

问题2:现在苏州年轻人还愿意请丧事法师吗?

解答:苏州年轻人对丧事法师的态度呈现“传统简化+文化认同”的特点,因城市生活节奏快、居住空间有限,繁琐的传统仪式被简化,年轻人可能只保留法师诵经、做七等核心环节;部分年轻人将法师仪式视为“文化传承”,会在父母丧礼中主动要求请法师,甚至通过短视频记录仪式过程,让更多人了解吴地丧葬文化,据苏州本地殡葬服务机构统计,近年家庭聘请法师的比例稳定在60%左右,其中30岁以下年轻人主动提出需求的占比逐年上升,显示出传统习俗在年轻群体中的生命力。