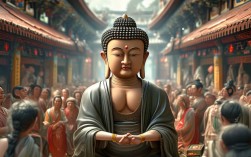

在闽南地区,家中供奉菩萨是民间信仰的重要体现,这种习俗深深植根于闽南人的日常生活,承载着对美好生活的向往、对祖先的追思以及对自然神灵的敬畏,闽南家庭的供奉并非简单的宗教仪式,而是一种融合了传统伦理、地域文化和情感寄托的生活方式,展现了“敬天法祖”“慎终追远”的文化内核。

闽南家庭供奉的菩萨种类多样,既有佛教的神祇,也有道教的地方神明,还有融入民间信仰的“祖佛”(祖先成神),最常见的当属观世音菩萨,被视为慈悲的象征,闽南人常称“观音妈”,家中若有小孩,多会祈求其庇佑健康成长;其次是土地公,闽南语称“土地公伯”,被视为家宅守护神,掌管五谷丰登、人丁兴旺,几乎每家每户都会在门口或庭院设置小型土地公神位,摆上供品;沿海地区则尤为信奉妈祖,作为海上保护神,渔民和出海者家中多供奉妈祖,祈求平安顺遂;关公(代表忠义财神)、保生大帝(健康守护神)、注生娘娘(送子神)等也常出现在闽南家庭的供桌上,这些神祇的职能各不相同,但共同构成了闽南人“多神共奉”的信仰体系,反映了他们对生活的全方位祈愿。

供奉场所与陈设颇具讲究,闽南家庭通常会在厅堂正上方设置神龛,材质多为木质或石雕,雕刻有龙凤、花鸟等吉祥图案,神龛上方常悬挂“神在在”“敬神如神在”等匾额,下方则摆放香炉、烛台、花瓶和供品,供品讲究“三牲”(猪、鸡、鱼)或“五牲”(加上鸭、鹅),日常则以水果(如柑橘、苹果,寓意平安吉祥)、糕点(如发粿,寓意发财)、清茶为主,供品需每日更换,保持新鲜,体现“诚心”二字,神龛的位置也有严格规制,一般坐西向东或坐北向南,面向大门或开阔处,既便于神明“观照”家宅,也避免背后靠窗或厕所等不洁之地,逢年过节或家中有喜事时,供品会更加丰盛,还会焚香、烧金纸、放鞭炮,以示隆重。

供奉仪式贯穿日常与节庆,每日清晨,家中长辈会先整理供桌,擦拭神龛,点燃香烛,敬奉清茶和水果,口中默念祈福之语,仪式虽简,却庄重虔诚,逢初一、十五,或妈祖诞辰(农历三月廿三)、观音诞辰(农历二月十九)、关公诞辰(农历五月十三)等重要日子,仪式会更加隆重,会准备三牲祭品,邀请亲友共同参与,称为“拜神”,春节前,家家户户会“谢神”,感谢神明一年来的庇佑;元宵节则“送神”,将神龛的旧符换新,寓意辞旧迎新,这些仪式不仅是表达敬畏,更是家族凝聚力的体现,长辈通过带领晚辈参与,将信仰习俗代代相传,让年轻一代了解“做人要讲良心,做事要敬神明”的道理。

闽南家中菩萨信仰的文化内涵,在于它将“神明”与“生活”紧密相连,神明并非高高在上的存在,而是“家人”般的守护者:渔民出海前拜妈祖,是祈求“平安归来”;农民播种前拜土地公,是祈求“五谷丰登”;学子考试前拜孔子(部分家庭也会供奉),是祈求“金榜题名”,这种信仰没有严格的教义束缚,更强调“心诚则灵”,闽南人常说“拜神是求心安”,正是这种朴素的信仰观,让家庭供奉成为情感的寄托,让人们在面对未知与困难时,多了一份从容与希望。

| 菩萨名称 | 主要职能 | 供奉时间 | 常见供品 |

|---|---|---|---|

| 观世音菩萨 | 慈悲救苦,庇佑平安 | 每日,诞辰(农历二月十九) | 清茶、水果、糕点 |

| 土地公 | 守护家宅,掌管财运 | 每日,初一、十五 | 米酒、鸡蛋、水果 |

| 妈祖 | 海上保护,祈求平安 | 诞辰(农历三月廿三),出海前 | 海鲜、发粿、金纸 |

| 关公 | 忠义财神,庇佑事业 | 初一、十五,开业前 | 猪头、水果、清茶 |

FAQs

Q:闽南家中菩萨是否必须每日供奉?

A:并非强制,但多数闽南家庭会保持每日早晚焚香敬茶的简单仪式,尤其是长辈认为“日日拜神,心安理得”,现代生活节奏快,部分年轻家庭可能简化为初一、十五供奉,但核心是“诚心”,仪式频率可根据家庭习惯调整,无需拘泥形式。

Q:供奉时需要注意哪些禁忌?

A:闽南供奉习俗有几大禁忌:供品需新鲜,忌用腐烂或空心水果;神龛保持整洁,忌堆放杂物;女性经期或生病时不宜上香(部分地区认为“不洁”);焚香时忌用嘴吹熄,应用手扇灭;供品忌用荤腥(如牛肉、狗肉)供奉观世音菩萨,因佛教戒律;神龛忌正对厕所、厨房或卧室,需保持“清净”环境,这些禁忌本质是对神明的尊重,也体现了闽南人对“洁净”“虔诚”的追求。