原始佛教与密宗是佛教发展历程中两个重要阶段,前者为佛教的源头与根基,后者则在继承原始教义的基础上融合多元文化元素,形成了独具特色的修行体系,二者在核心教义、修行方法、哲学思想等方面既存在内在联系,又呈现出显著差异,共同构成了佛教丰富而深邃的精神传统。

原始佛教,又称“早期佛教”或“根本佛教”,指释迦牟尼佛在世及其圆寂后约五百年间(公元前6世纪至公元前1世纪)形成的佛教形态,其核心教义以“四圣谛”为纲领,即苦谛(揭示人生充满生老病死等痛苦)、集谛(探究痛苦的根源在于贪嗔痴等烦恼)、灭谛(说明痛苦可通过修行寂灭)、道谛(指明达到寂灭的途径为“八正道”——正见、正思维、正语、正业、正命、正精进、正念、正定),佛陀强调“缘起法”,认为一切事物皆因缘和合而生,无独立自性(“无我”),主张通过戒定慧三学净化身心,最终超越生死轮回,证得“涅槃”境界,原始佛教的修行注重个人实证,反对偶像崇拜,早期以口耳相传为主,后结集为《阿含经》等经典,成为佛教思想的基础,其历史背景处于古印度列国时代,社会思想活跃,沙门思潮兴起,佛陀以“中道”立场反对极端苦行与享乐主义,提出适合众生的解脱之道。

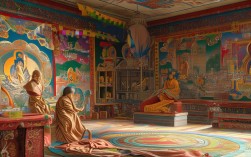

密宗,全称“密教”,又称“金刚乘”,是佛教大乘后期与印度教、婆罗门教等本土信仰融合形成的修行体系,约7世纪在印度兴起,8世纪后传入中国西藏,并与苯教结合形成藏传佛教,密宗的核心教义以“即身成佛”为目标,认为众生身具佛性,通过特殊法门可在此生此身证得佛果,其理论依据为《大日经》《金刚顶经》等,主张“三密相应”——通过身(手结印契)、口(诵持真言)、意(观想本尊)的修行,使自身与大日如来的智慧、德相合一,密宗重视上师传承,认为未经灌顶传法不得修习;修行方法复杂,包括坛城(曼陀罗)观想、本尊法、气脉明点修炼等,尤其无上瑜伽部的“双身修法”争议较大,密宗哲学融合了中观派的“空性”思想与印度教的“梵我合一”观念,强调“烦恼即菩提”,烦恼可转化为菩提资粮,体现了大乘佛教“圆融”的特质,其历史发展过程中,密宗吸收了印度教的性力派、瑜伽术等元素,在仪轨、神祇体系上独具特色,如尊奉大日如来为教主,观音、金刚手、文殊为“三怙主”,并发展出丰富的护法神体系。

原始佛教与密宗的差异可从多维度对比:从核心目标看,原始佛教追求“阿罗汉果”(断尽烦恼,解脱轮回),密宗以“即身成佛”为究竟;从修行方式看,原始佛教侧重禅观四谛、修习止观,密宗强调仪轨、咒语、本尊观想及上师引导;从哲学基础看,原始佛教以“缘起性空”为核心,密宗在“空性”基础上融入“佛性常住”思想;从经典依据看,原始佛教以《阿含经》为根本,密宗则以续部经典为核心;从历史影响看,原始佛教传播至南亚、东南亚形成上座部佛教,密宗则主要影响中国西藏、蒙古及日本真言宗等,二者并非割裂,密宗仍以原始佛教的“三法印”(诸行无常、诸法无我、涅槃寂静)为根本教义,只是在修行路径上提供了更“方便”的法门,适应不同众生的根机。

原始佛教与密宗作为佛教发展的两大阶段,前者奠定了佛教的理论基石与修行方向,后者则在继承中创新,拓展了佛教的实践维度,二者共同体现了佛教“契理契机”的精神——既坚守解脱众生的根本宗旨,又随顺不同时代、地域的文化特点,展现出强大的生命力与包容性。

FAQs

-

原始佛教与密宗的根本区别是什么?

根本区别在于修行目标与路径:原始佛教以“阿罗汉果”为目标,通过戒定慧三学、观照四圣谛、体证缘起性空,逐步断除烦恼、解脱轮回,强调个人循序渐进的实证;密宗则以“即身成佛”为究竟目标,主张通过三密相应(身、口、意)、本尊观想、灌顶传承等“方便法门”,快速转化烦恼为菩提,认为众生当下即具佛性,需借助上师与仪轨的引导顿然证悟,原始佛教反对偶像崇拜,密宗则发展出复杂的坛城、神祇体系与仪轨制度。

-

密宗的“即身成佛”是否意味着不修行即可成佛?

并非如此。“即身成佛”是密宗的理想目标,但需以严格的修行为基础,密宗强调“修慧不修福,罗汉托空钵;修福不修慧,大象披璎珞”,需同时具备“资粮”(福德智慧)与“方便”(法门传承),修行者需先经上师灌顶,受持三昧耶戒,修习加行(皈依、发心、曼陀罗、上师瑜伽),再修持生起次第(观想本尊坛城)、圆满次第(观修空性与气脉明点),最终达到“三身”(法身、报身、化身)圆满,这一过程对修行者的信心、智慧与毅力要求极高,绝非“不修行”的捷径,而是大乘佛教“难行能行”精神的极致体现。