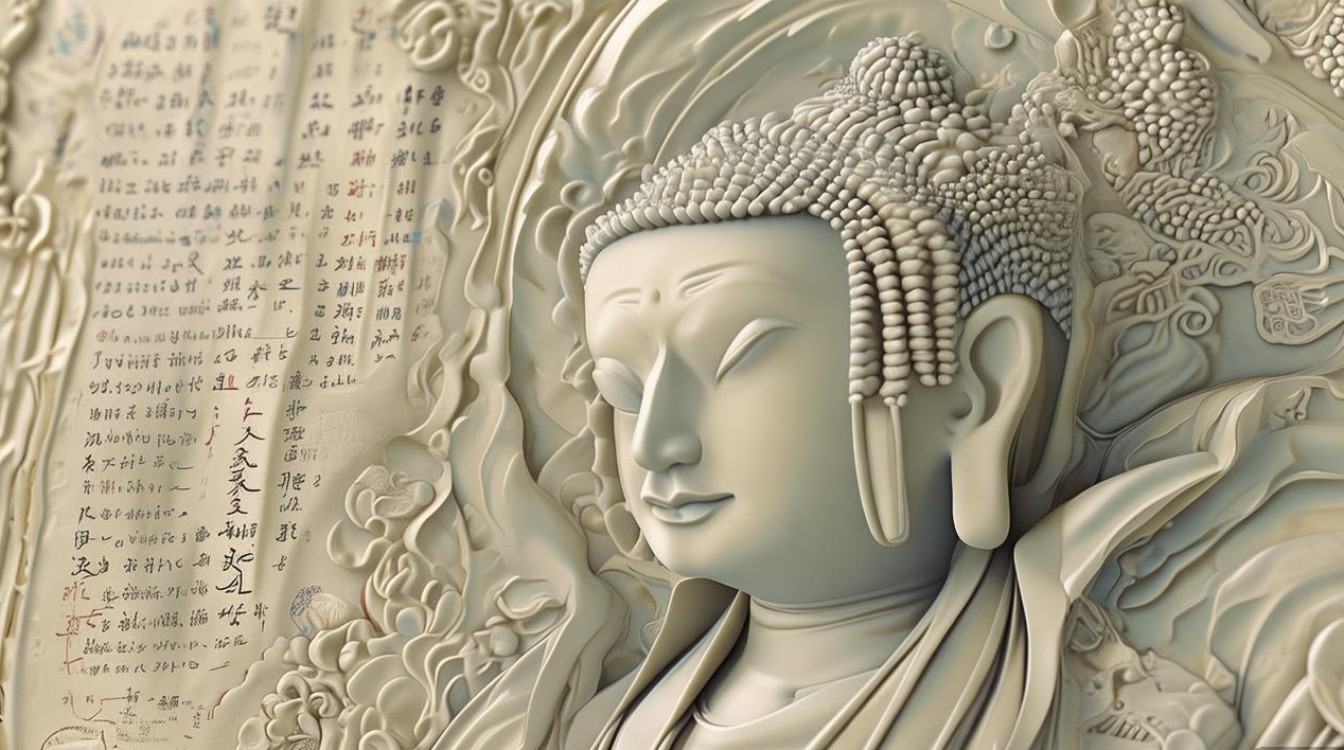

菩萨是佛教修行者的重要阶位,意为“觉悟的有情”,其修行以“上求佛道,下化众生”为核心,经历从发心到成佛的漫长过程,根据佛教经典(如《华严经》《瑜伽师地论》),菩萨的层次可分为多个阶位,完整体系包含“三贤十圣”及“等觉、妙觉”,共五十二位阶,其中核心为“十地菩萨”,即从初地到十地的修行历程,每一地都对应不同的断惑证悟与功德成就。

菩萨的修行始于“发菩提心”,即立下“度尽一切众生,方证菩提”的誓愿,此后需经历“三贤位”的资粮积累——包括“十住”(发心住、治地住、修行住、生贵住、方便具足住、正心住、不退住、童真住、法王子住、灌顶住)、“十行”(欢喜行、饶益行、无嗔恨行、无尽行、离痴乱行、善现行、无著行、尊重行、善法行、真实行)和“十回向”(救护一切众生离众生相回向、不坏回向、等一切佛回向、至一切处回向、无尽功德藏回向、入一切世间不可坏回向、等一切诸佛回向、入一切法平等性回向、入一切众生愿回向、入无量功德回向),此三十心位为“三贤”,属“资粮位”,主要积累福德与智慧资粮,伏断烦恼。

完成三贤位后,菩萨进入“加行位”,即“四加行”——暖、顶、忍、世第一法,通过近般若修习,为入“见道位”做准备,随后进入“十地”,即“十圣位”,为菩萨的核心修行阶位,每一地均需断特定烦恼,证得相应智慧,具备独特功德:

| 地名 | 核心功德与象征意义 | |

|---|---|---|

| 初地欢喜地 | 破见道惑,证空性,得无生法忍 | 远离生死怖畏,心生大欢喜;能见百佛,知宿世命,神通自在。 |

| 二地离垢地 | 断修惑,戒行清净 | 身心无垢,如莲花出泥;能严净佛土,教化众生,令其离垢。 |

| 三地发光地 | 修习禅定,发无漏智慧光明 | 定慧等持,智慧如灯破无明;能照见过去、教化众生,令其生善。 |

| 四地焰慧地 | 智慧如火焰,烧烦恼薪 | 于法自在,能降伏外道;修行精进,如火焚薪,烦恼渐尽。 |

| 五地难胜地 | 修习方便,定慧双运 | 能自在修行,难可胜过;教化众生时,善巧方便,令其入正道。 |

| 六地现前地 | 般若现前,无分别智 | 智慧朗然现前,照见法界实相;能入甚深禅定,观空无相,无愿三解脱门。 |

| 七地远行地 | 远离烦恼,修行无障碍 | 超越世间,行于无相;能入菩萨无量三昧,教化众生,不著相。 |

| 八地不动地 | 不为烦恼所动,定慧等持 | 如大地不动,不为一切法所动;能入无生忍,无功用行,自然度生。 |

| 九地善慧地 | 具足辩才,能说法利生 | 得无碍辩才,能遍十方说法;能观众生根器,说相应法,令其得度。 |

| 十地法云地 | 智慧如大云,普降法雨 | 具足无量功德,如大云覆盖;能示现佛土,教化众生,令其成熟,近佛果位。 |

十地圆满后,菩萨进入“等觉位”,即“等觉菩萨”,又称“一生补处菩萨”,因功德与佛相等,仅余一分无明未断,需在一生中补足此惑,即可成佛,如弥勒菩萨为娑婆世界的等觉菩萨,一生后当于龙华树下成佛,最后为“妙觉位”,即“佛果”,觉行圆满,断尽最后一分无明,成就“三身”(法身、报身、化身)、“四智”(大圆镜智、平等性智、妙观察智、成所作智),究竟解脱。

菩萨的层次修行,本质是“福慧双修”的过程:前位重福德积累(如布施、持戒),后位重智慧开发(如禅定、般若),最终达到“悲智双运”的圆满境界,每一阶位既是修行成果的体现,也是下一阶段修行的起点,体现了佛教“自利利他、自觉觉他”的菩萨道精神。

FAQs

-

问:菩萨需要修多久才能成佛?

答:菩萨修行时长因人而异,取决于发心的坚固程度、修行的精进程度及众生的根器,根据《华严经》,十地菩萨需经历“三大阿僧祇劫”的修行(一阿僧祇劫为极长时间),等觉菩萨仅需一生即可补足最后无明而成佛,若发心不坚或懈怠退转,则可能延长修行时间。

-

问:普通人如何向菩萨学习?

答:普通人可从“菩萨行”入手,实践“六度”——布施(给予他人帮助)、持戒(遵守道德规范)、忍辱(面对逆境不生嗔恨)、精进(积极修行不懈怠)、禅定(培养专注与平静)、般若(智慧观照),在日常生活中,以“菩提心”为引导,关心他人、利益社会,逐步减少自私执着,向菩萨的“慈悲与智慧”靠近。