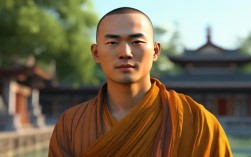

周末的清晨,我在一座城市郊区的古寺茶室见到了李居士,她五十岁上下,穿着素色棉麻衣衫,指尖捻着一串菩提子,眼神平和,皈依佛教十五年的她,从企业经营者到公益践行者,信仰早已融入生活的肌理,这场访谈,试图透过她的故事,触摸当代佛教信仰的温度与深度。

信仰的缘起:在无常中寻找锚点

“最初接触佛教,是四十岁那年的危机。”李居士笑着开口,语速平缓,“当时公司遇到经营困境,整夜失眠,看着家人担心的眼神,第一次觉得自己像个失控的风筝。”那时她偶然读到《金刚经》,“应无所住而生其心”八个字如电光石火击中了她——原来执着于“成功”“失败”才是痛苦的根源。

她开始每天打坐半小时,读经、抄经,把“无常”二字写在办公桌前。“不是逃避现实,而是学着在变化中保持清醒。”她说,最深的体会是“放下不是放弃,而是不拧巴”,比如谈判失败时,她会想“这件事或许另有安排”,反而能更冷静地寻找转机,如今她常说:“信仰给我的不是答案,而是面对问题时的从容。”

佛法的实践:从诵经到利他的日常

“很多人觉得佛教是‘烧香拜佛求保佑’,其实那是‘民俗信仰’,不是‘佛法’。”李居士纠正道,她理解的佛教,是“在生活中修心”。

她的日常充满具体的“修行”:清晨四点半起床,诵《心经》后做早课;上班路上听佛法开示,观察自己的起心动念;公司设立“静心室”,员工压力大时可以去坐一坐;每年拿出利润的十分之一做公益,资助山区儿童读书,“布施不是给钱,是看到别人需要时,心里那份‘想帮一把’的真诚”。

她分享了一个细节:有次员工因家庭矛盾情绪崩溃,她没讲大道理,只是默默陪她坐了很久,说“佛法说‘众生皆苦’,你不是一个人在受苦”,后来员工走出了低谷,现在也常参与公益。“佛法不是高高在上的教条,是‘己所不欲,勿施于人’的共情,是‘诸恶莫作,众善奉行’的底线。”

修行的困惑:在“执着”与“放下”间平衡

“修行最难的是‘不执着于修行’。”李坦言,她曾因“每天必须打坐两小时”焦虑,反而违背了“随缘”的本意。“有次出差没带经书,急得满头汗,后来师父说‘心即是道,在哪里都能修行’。”从那以后,她学会在机场排队时观呼吸,在陪客户吃饭时觉察贪嗔痴。

她也遇到过外界的误解:“家人说我‘信佛信得不管家了’,朋友说我‘太出世’。”但她用行动证明:佛法让她更懂得承担责任,比如坚持每周回家陪父母,不是“完成任务”,而是用心听他们说话;对员工更宽容,理解每个人都有自己的“业力轨迹”。“真正的信仰,是让人更爱这个世界,而不是远离它。”

佛教与现代社会的对话:慈悲是共同的底色

谈及科技、快节奏的现代生活,李居士认为佛教从未过时。“佛陀讲‘缘起’,和现在的‘万物互联’异曲同工——没有一件事是孤立存在的。”她举例说,疫情期间看到医护人员逆行,她立刻想到“无缘大慈,同体大悲”,这不是宗教词汇,而是人性中最本真的善良。

她觉得现代人需要的不是“佛教知识”,而是“智慧”。“信息爆炸让人焦虑,佛法教我们‘活在当下’,专注眼前的事;竞争激烈让人浮躁,‘知足’不是躺平,是认清自己真正需要什么。”如今她常给年轻人讲:“不用急着‘信佛’,可以先试试‘做个好人’,诚实、善良、不伤害他人,这就是最基础的修行。”

常见佛教修行误区与正解

| 误区 | 正解 |

|---|---|

| “佛教是消极避世” | 佛教主张“入世修行”,如《六祖坛经》说“佛法在世间,不离世间觉”,强调在日常生活中践行慈悲与智慧,积极承担社会责任。 |

| “修行必须脱离家庭、工作” | 修行道场在“心”,家庭关系、职场挑战都是修行的对境,如《维摩诘经》中“居士”维摩诘,在世俗中修行利生,是“即世而出世”的典范。 |

| “信佛就能消灾免难” | 佛教讲“因果”,所谓“消灾”是通过改变心念(如减少贪婪、嗔恨)来改善缘起,而非“索取保佑”,信仰的核心是“自我觉醒”,而非依赖外力。 |

访谈感悟

与李居士的对话,让我看到佛教信仰在现代生活中的鲜活样貌:它不是玄奥的哲学,而是具体的行动;不是逃避现实的借口,而是直面困境的勇气,正如她所说:“信仰就像一盏灯,不一定照亮所有路,但能让你看清脚下的每一步。”

相关问答FAQs

Q1:普通人如何开始接触佛教?需要先读很多经书吗?

A:不必急于读经书,可以从“生活实践”入手,比如先学“觉察”——遇到情绪时,停下来问自己:“我现在在生气什么?这个情绪有用吗?”这是“观照”的开始;再尝试“利他”,做一件小事帮助他人,体会“给予”的快乐;感兴趣后,可读些入门经典,如《心经》(260字)、《佛遗教经》(短小精悍),或听高僧大德的开示(如星云大师、净空法师的通俗讲解),关键是“知行合一”,让佛法成为生活的指南,而非知识负担。

Q2:佛教信仰与科学是否存在冲突?比如对“轮回”“业力”的理解?

A:佛教与科学并非对立关系,只是关注领域不同,科学侧重“物质世界的规律”,佛教侧重“心识世界的真相”,轮回”,现代科学尚未证实,但佛教讲“轮回”的核心是“因果”——思想、行为会产生影响(业力),这种“影响”会延续到未来,与心理学中的“认知行为模式”、物理学中的“能量守恒”有相通之处;对“业力”,可理解为“选择的结果”,你选择善良,收获和谐;选择嗔恨,制造对立,这与科学强调“行为产生后果”的逻辑一致,信仰不需要“反科学”,而是用理性去理解,用实践去体验。