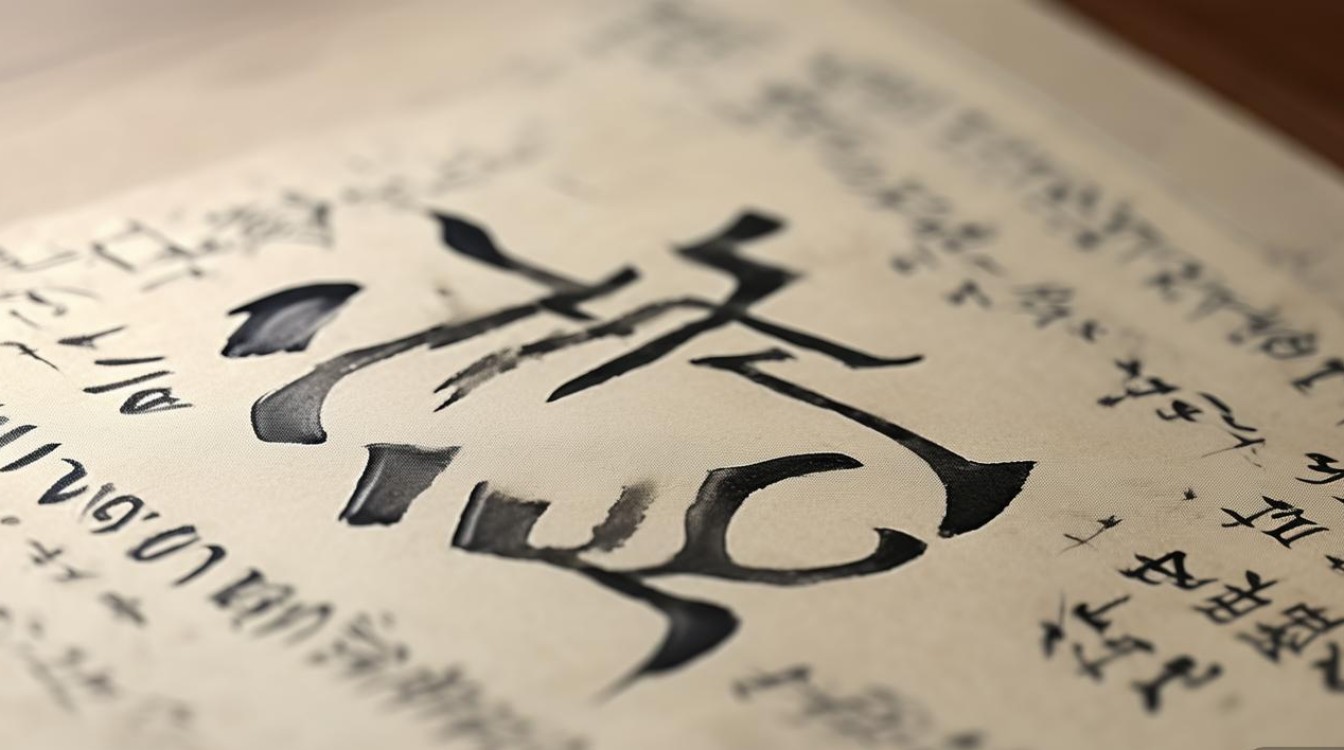

在佛教文化中,字符不仅是语言的载体,更是智慧与境界的象征。“泓”字以“水”为形旁,以“弘”为声旁,本义指水深而广,清澈平静的水面,这一字义与佛教对“水”的深刻观照不谋而合——在佛教看来,水既是生命之源,也是智慧之喻,更是修行境界的具象化表达。“泓”所蕴含的深广、清澈、包容、寂静等特质,恰与佛教的核心教义相呼应,成为连接世俗语言与神圣智慧的独特符号。

泓的字源与佛教文化中的意象延伸

“泓”字最早见于《说文解字》:“泓,下深貌,从水,弘声。”其字形以“水”为核心,强调水的深邃与广博;声旁“弘”有“广大、扩充”之意,暗示“泓”不仅是静态的水面,更是蕴含无限生机与可能性的动态存在,这种“深广”与“生机”的双重特质,在佛教文化中被进一步升华。

佛教经典中,水是频繁出现的意象。《金刚经》云“譬如梦幻泡影,如露亦如电”,以水的短暂易逝喻世间万物的无常;《华严经》以“譬如大海,一切众流悉入其中,无有断绝”形容佛法的包容广博;而《心经》“照见五蕴皆空”的“照”,则如水面映物般清晰无碍。“泓”作为“深广之水”,既承接了水的无常、包容、照物等普遍象征,更以“清澈平静”的特质,指向佛教修行的终极目标——心无挂碍、本自清净。

在禅宗公案中,“泓”的意象常被用来喻指禅定境界,唐代高僧玄觉《永嘉证道歌》云:“豁达空,拨因果,莽莽荡荡招殃祸;弃有着,效平常,还如浅水草横塘。”浅水”与“泓”的深广形成对比,喻指修行者若仅停留在表面的“空”或“有”,如同浅水般无法容纳真谛;唯有心如“泓”深,方能“浪静风恬,海底行舟”,在喧嚣中保持寂静,在纷扰中洞见本质。

佛教字符“泓”的多维象征意涵

“泓”在佛教中的象征意义,可从智慧、清净、包容、修行四个维度展开,每一维度都与佛教教义紧密相连,构成一个完整的修行隐喻体系。

(一)智慧之泓:照见五蕴皆空

佛教认为,无明是烦恼的根源,而智慧是破除无明的利器。“泓”的清澈水面,恰如能“照见”万物的智慧,正如《坛经》所言:“菩提自性,本来清净,但用此心,直了成佛。”此“清净心”如同泓水,不染尘埃,能清晰映照世界的真实面貌——五蕴(色、受、想、行、识)皆空,因缘和合而生,并无永恒实体。

修行者通过观照“泓”的清澈,体悟“应无所住而生其心”的智慧:心若泓水,不执着于外境的波动(如风吹水面起涟漪),亦不沉溺于内心的妄念(如水底淤泥搅动浑浊),始终保持“本来无一物,何处惹尘埃”的澄明,这种智慧不是知识的累积,而是对自性的觉悟,正如泓水无需刻意澄清,本自清净。

(二)清净之泓:离尘染而自性圆融

“泓”的“清澈”特质,直指佛教的“清净观”,佛教所言“清净”,并非物理意义上的洁净,而是心离烦恼、无有染着的境界。《维摩诘经》云“欲得净土,当净其心;随其心净,则佛土净”,强调清净心是净土的根本,泓水不因外界杂物落入而改变本性,恰如修行者“八风吹不动”(利、衰、毁、誉、称、讥、苦、乐)的定力——无论遭遇顺逆,心始终保持如泓水般的平静与纯净。

在佛教艺术中,“泓”的意象常通过莲池表现。“出淤泥而不染”的莲花,生于泓水之上,象征烦恼(淤泥)中显现的清净自性(莲花),敦煌壁画中的“七宝池”,池水清澈如泓,岸边花树环绕,天人散花,正是对“清净国土”的具象化描绘,修行者观想“泓水”,实则是观想自心的清净本性,在尘世中保持“淤泥不染”的觉悟。

(三)包容之泓:纳众流而平等无差

“泓”的“深广”特质,象征佛法的包容与平等。《华严经》以“海”喻佛法,而“泓”作为“深广之水”,同样具有“纳众流”的胸怀:无论大小河流(不同的众生、不同的根器),最终汇入泓水(佛法),皆得到平等的滋养与解脱。

佛教强调“众生平等”,泓水不择细流,不拒浊物,恰如佛法不舍一人、不拒一念,地藏菩萨“地狱不空,誓不成佛”的大愿,正是“泓”之包容的体现——即使是最深重的罪业(如浊水),也能在佛法的包容中得到净化,最终归于清净,修行者学习“泓”的包容,需放下分别心,以平等心对待一切众生,如泓水般“遍含万类,无有拣择”。

(四)修行之泓:定慧等持而中道不二

“泓”的“平静”特质,指向佛教的“定慧等持”修行法门。“定”如泓水无波,心不散乱;“慧”如泓水照物,明察秋毫,二者相辅相成,缺一不可。《六祖坛经》云:“定慧一体,不是二定慧定,不是慧下定……即慧之时定在慧,即定之时慧在定。”泓水既有“定”的平静,又有“慧”的清澈,恰是“定慧等持”的完美隐喻。

修行过程中,若仅有“定”而无“慧”,如死水一潭,易陷入沉寂无明;仅有“慧”而无“定”,如风动水面,波动不安,难以契入实相,唯有心如泓水,定慧交融,方能“中道不二”——既不执着于“空”(如认为一切皆无而消极避世),也不执着于“有”(如沉迷于世间而贪恋不舍),在动静之间保持平衡,如泓水般“动静不失其时”,成就中道智慧。

佛教字符“泓”的修行实践启示

“泓”不仅是一个抽象的符号,更具有实际的修行指导意义,佛教修行的核心是“明心见性”,而“泓”的特质为修行者提供了具体的观想对象与修行路径。

(一)观“泓”而修“止”:培养定力

修行者可通过观想“泓水”来修“止”(禅定),端坐闭目,想象心中有一泓清澈的深潭,呼吸如微风拂过水面,轻柔而均匀;当妄念如落叶飘落水面时,不追逐、不评判,任其自然沉入水底,水面恢复平静,久而久之,心能如泓水般不随外境动摇,定力自然增长。

(二)观“泓”而修“观”:开发智慧

在“止”的基础上,进一步修“观”(智慧观照),观想泓水的清澈,体悟“自性本清净”——烦恼如浊物,本非心之本性;观想泓水的深广,体悟“佛性具足一切”——众生皆如泓水,本具圆满智慧,通过“观”,破除“我执”与“法执”,契入“空有不二”的中道实相。

(三)行“泓”之德:践行慈悲包容

修行不仅是内心的观照,更是外在的行为,学习“泓”的包容,在待人接物中放下分别与对立;学习“泓”的清净,在日常生活中保持正念,远离贪嗔痴;学习“泓”的平静,面对顺逆境界时如如不动,以慈悲心利益众生,正如泓水滋养万物,修行者也应以“无缘大慈,同体大悲”之心,成为世间的“清凉之泓”。

佛教字符“泓”的象征意涵归纳

为更清晰地呈现“泓”在佛教中的多维象征,可将其核心意涵归纳如下:

| 象征维度 | 核心特质 | 佛教内涵 | 经典依据 | 修行意义 |

|---|---|---|---|---|

| 智慧 | 清澈照物 | 照见五蕴皆空,破无明 | 《心经》《坛经》 | 开发般若智慧,觉悟自性 |

| 清净 | 不染尘埃 | 自性本净,离尘染 | 《维摩诘经》《坛经》 | 保持心性清净,契入净土 |

| 包容 | 纳众流无拣择 | 佛法平等,不舍一切众生 | 《华严经》《地藏经》 | 培养慈悲心,放下分别执 |

| 修行 | 定慧等持 | 止观双运,中道不二 | 《六祖坛经》《大智度论》 | 成就定慧,圆满佛道 |

佛教字符“泓”,以水的自然意象承载了佛教智慧、清净、包容、修行的深刻内涵,它既是修行者观照内心的“镜子”——照见无明烦恼,彰显清净自性;也是修行者追求的“境界”——心如泓水,深广平静,包容万物,在纷繁复杂的现代社会,“泓”所象征的“定慧等持”“中道不二”的智慧,为人们提供了一种超越对立、回归本心的可能,正如泓水不因外界扰动而改变本性,修行者亦能在尘世中保持内心的清澈与平静,以智慧观照世界,以慈悲利益众生,最终实现“自利利他、觉行圆满”的佛教理想。

相关问答FAQs

Q1:佛教中的“泓”与“海”“水”的象征意义有何不同?

A:佛教中“水”是一个广义的象征体系,而“泓”是其具象化的深化。“海”主要强调佛法的“广博无边”,如《华严经》以海喻佛法的无量智慧与慈悲,能容纳一切众生与教法;“水”则侧重于“无常”与“净化”,如《金刚经》以“露”“电”喻水的短暂,提醒众生观无常;而“泓”在“水”的基础上,进一步突出了“清澈”“深广”“平静”的特质——它不仅是“无常”的水,更是“本自清净”的智慧之水;“不仅是“广博”的海,更是“定慧等持”的修行境界,简言之,“海”重“广度”,“水”重“无常”,“泓”重“清净与定慧的统一”。

Q2:如何在日常生活中运用“泓”的智慧进行修行?

A:在日常生活中践行“泓”的智慧,可从以下三方面入手:一是“修止”,如面对工作压力或人际冲突时,深呼吸观想“心如泓水”,让情绪如落叶般自然沉落,保持内心平静;二是“修观”,通过观察“泓水”的清澈,反思烦恼的虚幻性,体悟“自性本净”,不执着于顺逆境界;三是“行包容”,学习“泓水纳众流”的胸怀,对他人过失包容谅解,对不同观点平等尊重,以慈悲心化解对立,久而久之,可使内心逐渐趋向“泓”的境界:在喧嚣中保持寂静,在纷扰中洞见本质,最终实现“定慧等持”的修行目标。