在人类文明的长河中,对自然的敬畏始终是信仰的重要源头,而树木作为与人类生存息息相关的生命体,常常被赋予神性,成为信仰的载体,在佛教文化与中国民间信仰的融合过程中,“树神菩萨”这一称呼逐渐出现,它既非佛教经典中正式列名的菩萨,也非严格意义上的“树神”(佛教中树神多为护法神或天人),而是民间对与树木相关的灵性存在的一种泛化尊称,体现了人们对自然灵性的崇拜与对护佑的渴望,要理解“树神菩萨”的名字,需从不同文化背景、地域信仰中梳理其内涵与演变。

“树神菩萨”的概念渊源:从自然崇拜到佛教化融合

“树神菩萨”的称呼是民间信仰与佛教文化相互渗透的产物,在佛教传入中国之前,中原地区已有对树木的崇拜,如“社树”“神树”等,认为古树有灵,能庇佑一方水土、祛病消灾,佛教传入后,其“众生平等”“慈悲护生”的思想与本土自然崇拜结合,树木被赋予更多宗教内涵:佛陀在菩提树下悟道,使树木成为“觉悟”的象征;民间将原有的树神纳入佛教体系,尊称为“菩萨”,取其“慈悲护佑”之意,而非佛教“菩萨”果位(需修行至初地以上,发菩提心求无上菩提)。“树神菩萨”本质上是民间对“树神”的佛教化尊称,兼具自然灵性与宗教护佑的双重属性。

不同文化背景下的“树神菩萨”名称与信仰内涵

(一)印度佛教渊源:菩提树神与阎浮树神

印度作为佛教发源地,树木在佛教经典中具有重要地位,其中最著名的“树神”是菩提树神(Bodhi-deva),据《佛本行集经》记载,释迦牟尼在菩提树下静坐七日悟道时,菩提树神现身以天雨花供养,赞叹佛陀的功德,菩提树神属于佛教中的“天神”(天人),而非菩萨,但因守护佛陀成道的圣树,被民间视为“觉悟的守护者”,部分地区会尊称其为“菩提树菩萨”。阎浮树神(Jambu-deva)也是印度佛教中的树神,阎浮树即阎浮提(南赡部洲)的圣树,象征佛教的普世传播,阎浮树神被奉为“地域护持者”,民间信仰中可能将其称为“阎浮菩萨”或“地域树神菩萨”。

(二)中国民间信仰:树王菩萨与树神娘娘

中国地域广阔,不同地区的“树神菩萨”名称与信仰差异显著,最具代表性的是树王菩萨和树神娘娘。

- 树王菩萨:广泛分布于南方及中原地区,信仰对象多为千年古树(如榕树、樟树、银杏等),民间认为古树年久成精,具有统领一方树灵、护佑村庄的力量,故尊称为“树王菩萨”,福建、广东等地常有“榕树王菩萨”信仰,村民认为其能驱邪避灾、治病保平安,每年定期举行祭拜仪式,供品以五谷、水果为主,祈求风调雨顺。

- 树神娘娘:在北方及部分少数民族地区较为常见,信仰对象多为女性化的树神,与生育、农业丰产相关,山西、陕西等地有“槐树娘娘”信仰,槐树被视为“神树”,女性信徒会到树下祈求子嗣、保佑儿童健康,供品包括红绳、布条(象征“拴娃娃”)和农作物的果实,树神娘娘的形象多为慈祥老妇,体现了民间对“母性护佑”的期待。

(三)东南亚佛教文化:Phra Sema与Takieng

东南亚国家(如泰国、缅甸、柬埔寨)将佛教与本地那空信仰(自然神崇拜)结合,形成了独特的“树神菩萨”信仰。

- Phra Sema(泰语:พระเสมา):在泰国,Phra Sema原指“土地神”,但因其常与“圣树”(如菩提树、贝叶树)结合,被奉为“树神菩萨”,信徒认为Phra Sema能守护森林、村落,驱赶邪灵,寺庙周围常设有Phra Sema的神龛,以鲜花、香烛供奉,祈求平安。

- Takieng(高棉语:តាគីង):柬埔寨的“树神菩萨”,信仰对象多为村庄周围的古树,Takieng被视为“村子的守护者”,能保佑农作物丰收、牲畜兴旺,当地人在树干上系彩色布条,写上祈福语,认为树神能将愿望传递给神明。

(四)藏传佛教:丹玛与树神护法

藏传佛教中的“树神菩萨”多与地方保护神结合,称为丹玛(藏语:དམ་མོ་)或“树神护法”,丹玛原是苯教中的地方神,后被佛教吸收,成为护法神之一,其形象常与树木、山石相关,西藏林芝地区的“巨柏神”被视为丹玛的化身,信徒认为其能守护森林生态,当地藏民会绕巨柏转经,祈求自然和谐、生活安康,丹玛信仰体现了藏传佛教“自然即神明”的理念,树木被视为护法神的居所,具有神圣不可侵犯的地位。

“树神菩萨”信仰的文化意义与当代价值

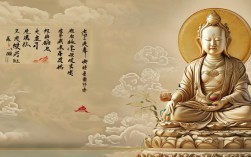

“树神菩萨”信仰的核心是“人与自然和谐共生”,无论是印度的菩提树神、中国的树王菩萨,还是东南亚的Phra Sema,都反映了人们对树木的感恩与敬畏——树木提供氧气、食物、木材,是人类生存的基础,将树木神格化为“菩萨”,既是对自然灵性的认可,也是对“护佑”的精神寄托:在古代,人们祈求树神庇佑免受自然灾害;在现代,这一信仰则转化为对生态保护的呼吁,提醒人们珍视森林资源,维护生态平衡。

“树神菩萨”信仰还体现了佛教“慈悲护生”与民间“实用信仰”的融合,民间对树神的祭拜仪式(如供品、祈福)看似简单,却蕴含着“感恩自然、敬畏生命”的朴素哲学,与佛教“众生平等”的思想不谋而合,这种融合使得“树神菩萨”成为连接世俗信仰与宗教文化的纽带,在当代社会仍具有凝聚社区、传承文化的作用。

相关问答FAQs

Q1:树神菩萨是佛教正式列名的菩萨吗?

A:不是,在佛教经典中,菩萨(如观音、文殊、普贤)是修行达到一定果位(初地以上)的觉者,需发菩提心、行六度万行,而“树神菩萨”是民间对与树木相关的灵性存在的泛化尊称,其信仰来源是自然崇拜与佛教文化的融合,并非佛教教义中的正式菩萨,佛教中的“树神”(如菩提树神)属于护法神或天人,地位低于菩萨,民间因其护佑功能而尊称为“菩萨”,是一种通俗化的称呼。

Q2:不同地区的树神菩萨名字为什么差异很大?

A:不同地区的树神菩萨名称差异主要源于文化背景、地域环境与信仰传统的不同,印度佛教以“菩提树”为核心,故有“菩提树神”;中国南方多榕树、樟树,民间便奉“榕树王菩萨”“樟树菩萨”;北方重视农业,便有与生育、丰产相关的“槐树娘娘”;东南亚国家结合本土那空信仰,形成“Phra Sema”“Takieng”等名称;藏传佛教则吸收苯教神灵,称“丹玛”,这些名称既体现了当地的主要树种,也反映了不同文化对“自然灵性”的理解与诠释,是信仰本土化的必然结果。