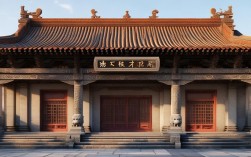

普济禅寺坐落于辽宁省开原市城区东南隅,这座始建于清康熙年间的古刹,历经三百余载风雨,不仅是开原地区现存规模最为完整的佛教建筑群,更承载着辽北地区深厚的宗教文化底蕴与民间信仰传承,寺院背靠青山,面临清溪,整体布局严谨对称,融汇了清代官式建筑与东北地域特色,红墙黛瓦间尽显禅宗古刹的肃穆与庄严,素有“辽北第一禅林”的美誉。

据史料记载,普济禅寺最初由高僧释圆智大师发愿兴建,历经康熙、乾隆两朝扩建,至嘉庆年间已形成三进院落的格局,寺院占地面积约2万平方米,现存建筑多为上世纪90年代在原址基础上按清代规制复建,同时保留了部分早期构件,如山门前的石狮、大殿内的木雕藻井等,均具有极高的历史与艺术价值,寺院整体坐北朝南,沿中轴线依次分布着山门、天王殿、大雄宝殿、藏经楼,东西两侧配有钟楼、鼓楼、客堂、斋堂等附属建筑,布局疏密有致,错落有致,体现了中国传统建筑“中轴对称,左右均衡”的美学原则。

寺院建筑群以大雄宝殿为核心,该殿面阔五间,进深三间,重檐歇山顶,黄色琉璃瓦覆顶,屋檐下施以斗拱彩绘,梁枋上雕刻着龙、凤、莲花等吉祥图案,工艺精湛,栩栩如生,殿内供奉释迦牟尼佛坐像,高6.8米,由整株香木雕成,法相庄严,两侧侍立迦叶、阿难二弟子,背后为海岛观音群像,整体造像比例协调,神态自然,展现了清代佛教造像艺术的较高水准,藏经楼位于寺院最后方,为二层硬山顶建筑,藏有清代《龙藏》经版、贝叶经等珍贵文物,龙藏》经版共7240卷,为研究清代佛教文化提供了重要实物资料。

普济禅寺不仅是宗教活动场所,更是传承中华传统文化的重要载体,寺院每年举办“新春祈福法会”“浴佛节”“水陆法会”等大型宗教活动,吸引周边地区信众数万人次参与;同时开设“禅修体验营”“国学讲堂”等项目,面向社会大众传播佛教文化与传统文化知识,近年来,寺院还积极参与社会公益事业,设立“普济慈善基金”,用于资助贫困学生、帮扶孤寡老人,践行“慈悲济世”的佛教理念,赢得了社会各界的广泛赞誉。

以下是关于普济禅寺的相关问答FAQs:

Q1:普济禅寺的最佳游览时间是什么时候?

A1:普济禅寺四季皆宜游览,其中春秋两季气候最为宜人,春季(4-5月)寺院周边草木萌发,桃花、杏花竞相开放,环境清幽;秋季(9-10月)天高气爽,殿前的银杏与古槐金黄一片,与红墙黛瓦相映成趣,别具禅意,若想体验寺院特色文化活动,可关注佛诞节(农历四月初八)、盂兰盆节(农历七月十五)等重要节日,届时会有法会、放生等传统仪式。

Q2:普济禅寺内有哪些值得一看的文化珍品?

A2:寺内文化珍品众多,最值得关注的包括:一是大雄宝殿内的清代香木释迦牟尼佛坐像,整株香木雕刻,历经百年仍散发淡雅香气;二是藏经楼珍藏的清代《龙藏》经版,共7240卷,为木质雕版,字体工整,是研究清代佛教印刷术的重要文物;三是山门前的清代石狮,材质为青石,雕工细腻,狮目圆睁,鬃毛卷曲,为辽北地区石雕艺术的代表作;四是天王殿内的“明代壁画残片”,虽历经战乱损毁,但 remaining 部分色彩鲜艳,人物形象生动,具有较高的艺术价值。