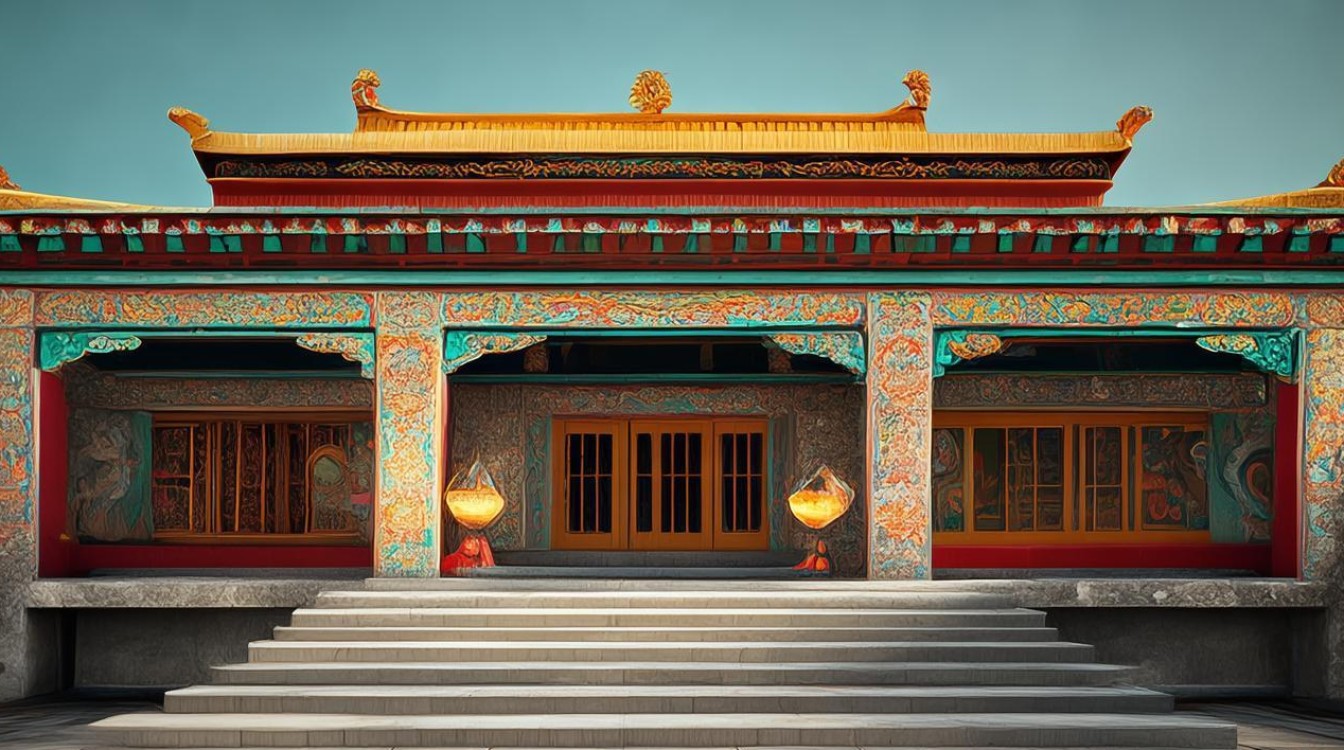

藏传佛教寺庙作为藏传佛教信仰的物质载体与文化符号,不仅是僧侣修行、信众朝圣的核心场所,更是藏族建筑艺术、宗教哲学与民俗文化的集大成者,其特点鲜明,融合了印度佛教寺院、藏式碉楼与汉式宫殿建筑元素,形成独特的“藏式佛寺”风格,同时在功能布局、艺术装饰、宗教仪轨等方面承载着深厚的文化内涵。

建筑布局上,藏传佛教寺庙通常依山而建,坐北朝南,整体布局呈“曼陀罗”(坛城)式,象征宇宙的秩序与佛国净土的模型,寺庙由多个功能区域组成,以中心佛殿为核心,四周环绕扎仓(学院)、拉康(佛殿)、活佛府邸、僧舍、转经道等,中心佛殿供奉主尊佛像,如释迦牟尼、宗喀巴大师等,是寺庙的精神中心;扎仓分为显宗学院(学习五部大论)和密宗学院(修习密法),是僧人系统学习佛经的场所;灵塔殿主要供奉高僧大德的灵塔,如达赖喇嘛、班禅喇嘛的灵塔,用金、银、铜、宝石等材料包裹,象征其功德与地位;转经道围绕寺庙或中心佛塔设置,信众顺时针绕行,一边转动经筒一边念诵六字真言,积累功德,这种布局既满足了宗教活动的需求,又体现了“以佛为中心,以僧为主体”的等级秩序。

| 建筑区域 | 建筑特点 | 功能用途 |

|---|---|---|

| 中心佛殿 | 体量宏伟,通常为多层建筑,顶部设金顶,供奉主尊佛像 | 举行大型法会、日常诵经的核心场所,象征佛国中心 |

| 扎仓(学院) | 多为两层或三层院落,设有经堂、辩经场、僧舍 | 显宗学院学习五部大论,密宗学院修习密法,培养僧人 |

| 拉康(佛殿) | 规模小于中心佛殿,供奉不同本尊、护法神像 | 举行特定仪轨、修行密法的场所,满足不同修行需求 |

| 灵塔殿 | 独立建筑,外观庄重,灵塔镶嵌宝石、金银 | 供奉高僧大德灵塔,信众朝拜祈福,象征传承与功德 |

| 转经道 | 围绕寺庙或中心佛塔的环形道路,两侧设玛尼堆、转经筒 | 信众顺时针绕行,转动经筒,念诵六字真言,积累资粮 |

宗教功能方面,藏传佛教寺庙不仅是宗教仪式的举办地,更是“闻思修”一体化的修行中心,显宗学院通过“五部大论”(现观庄严论、入中论、量理学、俱舍论、戒律论)的系统学习,培养僧人的佛学理论;密宗学院则通过坛城绘制、本尊修持、火供、会供等仪轨,引导僧人证悟“即身成佛”,寺庙还承担着活佛转世系统的运作,活佛的认定、坐床、教育均在寺庙中进行,如达赖喇嘛的驻锡地布达拉宫、班禅喇嘛的扎什伦布寺,既是宗教圣地,也是活佛弘法与管理的中心,法会活动是寺庙宗教功能的重要体现,如藏历新年的“默朗钦波”(大祈愿法会)、萨嘎达瓦节的供养法会、纪念宗喀巴大师的“甘丹阿却”法会等,期间举行跳神(羌姆)、辩经、酥油花展等活动,吸引信众参与,强化宗教认同。

艺术装饰上,藏传佛教寺庙的艺术装饰融合了藏、印、尼、汉等多文化元素,兼具宗教象征性与审美价值,唐卡是寺庙最主要的绘画艺术,以矿物颜料绘制于布或纸上,内容涵盖佛本生故事、坛城、密宗本尊、历史事件等,色彩鲜艳,线条细腻,构图严谨,是“可移动的佛经”,壁画多绘制于经堂、回廊墙壁,题材包括佛教史、菩萨传记、地狱变相等,如布达拉宫的《壁画长卷》记录了文成公主进藏、五世达赖觐见顺治帝等历史事件,兼具艺术与史料价值,雕塑以佛像、护法神像为主,材质有金(如大昭寺的释迦牟尼十二岁等身像)、铜(鎏金铜像)、木、泥、酥油等,工艺精湛,体现“以艺载道”的理念,金顶是寺庙的标志性装饰,以鎏金铜瓦覆盖,顶部设法轮、胜利幢、金鹿等法器,象征佛法的胜利与智慧,经幡(风马旗)印有六字真言、经文、图案,悬挂于寺庙屋顶、山口,随风飘扬,寓意“诵经不息,祈福众生”。

| 装饰类型 | 表现形式 | 象征意义 |

|---|---|---|

| 唐卡 | 以矿物颜料绘制的卷轴画,题材多样 | “可移动的佛经”,传播教义,记录宗教与历史 |

| 壁画 | 绘制于建筑墙壁的彩画,涵盖佛本生、历史等 | 直观展现佛教世界观,兼具艺术与教育功能 |

| 雕塑 | 金、铜、木、泥质佛像、护法神像 | 体现“佛身庄严”,引导信众生起恭敬与信心 |

| 金顶 | 鎏金铜瓦覆盖,顶部设法轮、法幢等 | 象征佛法的胜利与智慧,彰显寺庙的宗教地位 |

| 经幡 | 印有六字真言、图案的布条,随风飘动 | “诵经不息”,祈福众生,传播佛法 |

文化象征方面,藏传佛教寺庙的每一个元素都蕴含深刻的宗教与哲学象征,建筑布局的“曼陀罗”式结构,象征宇宙的“地、水、火、风、空”五大元素,以及“佛、法、僧”三宝住世的秩序;佛塔的层数(多为奇数,如七级、九级)代表“七觉支”“九次第定”;金顶的法轮象征“佛法如车轮,辗转相续”;红白相间的墙体(如布达拉宫)代表“密宗”与“显宗”的结合,或“慈悲”与“智慧”的统一,寺庙的选址也讲究“风水”,多建于山巅(象征“远离尘世,亲近佛国”)、河谷(象征“佛法广布,滋养众生”)或圣湖旁(象征“清净无染”),体现“天人合一”的宇宙观。

社会功能上,历史上,藏传佛教寺庙是藏族社会的“文化中心”,承担教育、医疗、文化传承等多重职能,教育方面,寺庙设有“曼巴扎仓”(医学院)和“时轮扎仓”(天文历算学院),教授藏医、天文、历法等知识,培养专业人才;医疗方面,僧侣运用藏医为信众诊疗,寺庙常设“门巴康”(诊所),免费施药;文化传承方面,寺庙保存了大量藏文经典、文献、艺术品,如《甘珠尔》《丹珠尔》大藏经的刻板与抄本,以及唐卡、雕塑等传统工艺;社区服务方面,寺庙参与当地婚丧嫁娶、节日庆典,提供精神慰藉,组织信众开展慈善活动,如布施、救济贫困等,成为凝聚社区的重要纽带。

藏传佛教寺庙以其独特的建筑风格、深厚的宗教内涵、丰富的艺术装饰,成为藏族文化的重要载体,也是中华文明多元一体格局的生动体现,它不仅是信仰的殿堂,更是历史的见证、文化的宝库,承载着藏族人民的精神追求与文化记忆。

FAQs

-

问:藏传佛教寺庙与汉传佛教寺庙在建筑布局上有哪些主要区别?

答:藏传佛教寺庙与汉传佛教寺庙在建筑布局上存在显著差异,藏传佛教寺庙多依山而建,整体呈“曼陀罗”式坛城布局,以中心佛殿为核心,四周环绕扎仓、拉康等,强调“依山面水”的地理象征;而汉传佛教寺庙多采用“伽蓝七堂”式布局(如山门、天王殿、大雄宝殿、藏经楼等),沿中轴线对称排列,体现“中正有序”的儒家思想,藏传寺庙的标志性元素是金顶(鎏金铜瓦)、灵塔殿、转经道,以及高耸的碉楼式建筑;汉传寺庙则以歇山顶、庑殿顶为主,多设佛塔(如楼阁式塔、密檐塔),但塔通常独立于主体建筑之外,藏传寺庙内部设有显宗、密宗学院,功能上更侧重“闻思修”一体化;汉传寺庙则以大雄宝殿为中心,侧重日常诵经与法事活动。

-

问:藏传佛教寺庙中的“扎仓”和“拉康”有什么不同?

答:“扎仓”和“拉康”是藏传佛教寺庙中两个核心但功能不同的建筑。“扎仓”意为“学院”,是僧人系统学习佛经和修行的场所,分为显宗扎仓和密宗扎仓:显宗扎仓主要学习五部大论(现观庄严论、入中论、量理学、俱舍论、戒律论),通过辩经巩固理论;密宗扎仓则修习密法,包括坛城绘制、本尊持咒等,扎仓通常设有经堂、辩经场和僧舍,规模较大,是寺庙的教育中心。“拉康”意为“佛殿”,主要供奉佛像、佛塔或护法神像,是举行日常诵经、火供、会供等宗教仪式的场所,规模相对较小,功能更侧重宗教实践与朝拜。“扎仓”是“学习的地方”,“拉康”是“礼佛的地方”。