寺庙中的法事活动是佛教寺院围绕信仰、修行、教化等核心功能展开的宗教仪式,承载着传承佛法、安抚心灵、祈福超度等多重意义,这些活动既有日常固定的修行功课,也有结合节日、信众需求举行的特定仪式,种类丰富,内涵深远,以下从法事类型、具体活动及主要内容与目的等方面进行梳理。

法事活动类型及具体内容

为更清晰呈现,可将寺庙法事分为日常法事、节日法事、超度法事、祈福法事、修行法事五大类,具体如下:

| 法事类型 | 具体活动 | 与目的 |

|---|---|---|

| 日常法事 | 早晚课、诵经 | 每日固定举行,早课诵《楞严咒》《大悲咒》等,护持道场;晚课礼《阿弥陀经》《蒙山施食》,回向众生,积累资粮。 |

| 节日法事 | 浴佛节、盂兰盆会、腊八节 | 浴佛节纪念佛陀诞辰,以香汤沐浴太子像,象征净化身心;盂兰盆节供僧超度祖先,践行孝道;腊八节施粥,寓意福慧双增。 |

| 超度法事 | 往生普度、瑜伽焰口 | 为亡魂诵《地藏经》《阿弥陀经》,设坛作法,通过施食、诵经助其脱离恶趣,往生善道;焰口仪式以饮食供养饿鬼道众生。 |

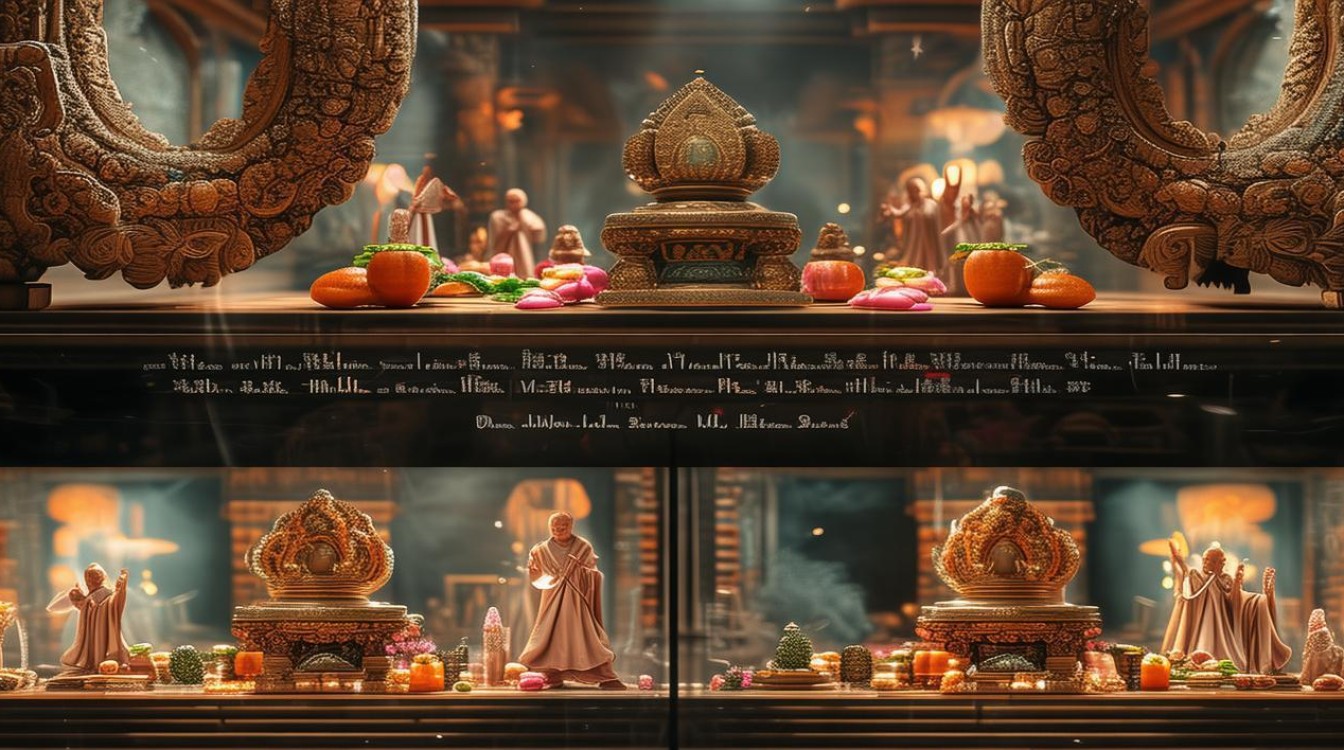

| 祈福法事 | 新春祈福法会、开光仪式 | 春节期间举行消灾延寿法会,信众供佛、斋僧,祈求平安顺遂;开光为佛像、法器赋予“灵性”,提醒信众恭敬三宝。 |

| 修行法事 | 禅七、打佛七、闭关 | 禅七通过“打坐参禅”集中修行,打破妄想;佛七专念阿弥陀佛名号,求生净土;闭关则短期或长期隔绝外缘,深入经藏。 |

除上述分类外,寺庙还会根据信众需求举行特定法事,如求子、求学业、 business开光等,核心均围绕“净化心灵、积累福德、契合佛法”展开,法事形式虽多样,但本质是引导众生通过仪式践行慈悲、智慧与恭敬,最终实现内心的安定与解脱。

相关问答FAQs

Q1:普通人可以参与寺庙的法事吗?需要注意什么?

A:普通人可以参与寺庙法事,尤其是祈福、节日类活动,参与前需遵守寺院规矩:穿着朴素得体(避免暴露、鲜艳服饰),进入殿堂需脱鞋、不喧哗,供品以鲜花、水果、素斋为宜,避免荤腥及迷信物品,参与时保持恭敬心,随众诵经、礼拜,不随意触碰法器或佛像,结束后可随喜回向,将功德回向给一切众生。

Q2:法事的效果取决于什么?是否“花钱越多”效果越好?

A:法事的核心在于“心诚则灵”,效果主要取决于信众的虔诚心与法师的如法修行,法师需严格依据仪轨,如法诵经、作法;信众则需以清净心参与,发善愿、行善事(如布施、放生、孝亲等),而非单纯追求“形式”或“花钱多少”,佛教强调“福田心耕”,布施的意义在于培养慈悲心,而非金额大小,若心不诚,即便花费再多也难获真实利益。