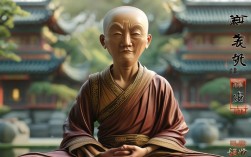

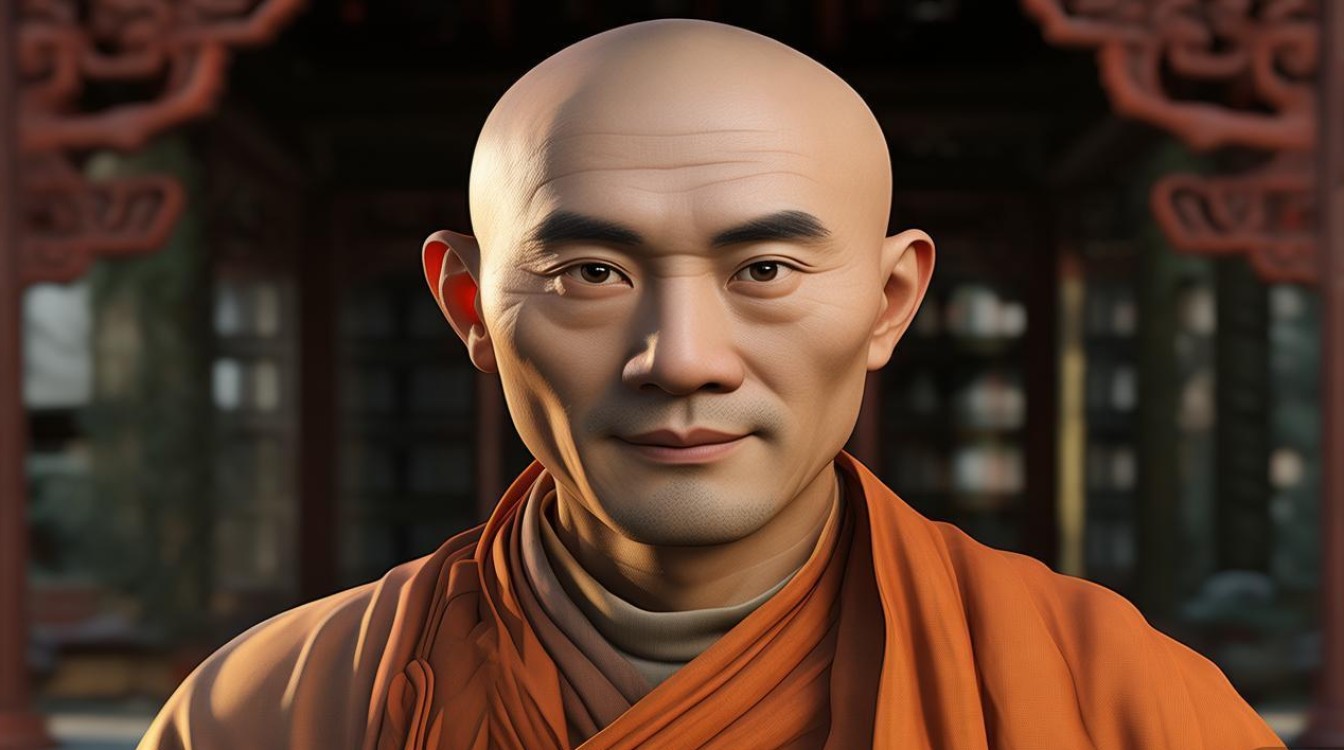

明阳法师作为当代佛教界的重要弘法者,以其深厚的佛学素养、贴近众生的弘法风格以及对社会公益的热忱,在信众中具有广泛影响力,他早年于佛教名山剃度,依止高僧修习禅、净、密等宗派教义,融合汉传佛教的圆融特质与人间佛教的实践精神,逐渐形成独特的弘法体系,法师常言:“佛法不离世间觉,出离心与菩提心应如鸟双翼,缺一不可。”这一理念贯穿其修行与教化始终,引导信众在日常生活中体悟佛法真谛。

在修行实践上,明阳法师强调“解行并重”,他认为,佛学经典是智慧之钥,但若仅停留在理论研习,则如“说食数宝”,需通过实修将智慧转化为生命体验,法师每日坚持早晚课诵、坐禅、持咒,并将慈悲喜舍的菩萨行融入日常,如参与扶贫助学、临终关怀、灾难救助等公益项目,他曾带领弟子在偏远地区建立希望小学,为孤寡老人提供生活照料,用实际行动诠释“佛法在世间,不离世间觉”的深意,其弘法道场不仅注重传统丛林制度的传承,更开设面向现代人的禅修营、佛学讲座、心理咨询等课程,帮助都市人缓解压力、安顿心灵,吸引众多年轻信众亲近三宝。

明阳法师的教化特色在于“契理契机”——既契合佛法根本教义,又适应现代众生的根机,他善于用通俗易懂的语言阐释深奥的佛理,例如以“镜子喻心”,说明“心本清净,烦恼如镜上尘埃,勤拂拭则自显光明”;以“种树喻修行”,强调“善念如种子,精进如雨露,恒心如土壤,方能结菩提之果”,在讲经说法中,他常结合《金刚经》《维摩诘经》《六祖坛经》等经典,破除众生的常见、断见,引导人们超越二元对立,体认“不二法门”的实相,针对现代社会的浮躁心态,法师提倡“生活禅”,主张“吃饭时吃饭,睡觉时睡觉”,在当下的一举一动中修定慧,将佛法转化为积极乐观的生活态度。

法师对佛教经典的整理与注疏亦贡献卓著,他历时十余年校勘注释《大藏辑要》,选取对现代人实修有指导意义的经典,以白话文阐释深奥义理,并附有修行次第与答疑,成为佛学爱好者的重要入门读物,其著作《心灯:明阳法师讲心经》《生活中的六度波罗蜜》等,以故事化、场景化的方式解读佛法,累计发行量超百万册,被多所高校列为佛学参考教材,他倡导成立“佛教文化与现代社会研究中心”,推动佛学与现代心理学、哲学、伦理学的对话,探索佛教智慧在解决当代社会问题中的应用价值。

为系统梳理明阳法师的弘法历程与成就,以下为其弘法大事记概要:

| 时间阶段 | 主要事件 |

|---|---|

| 1980-1985年 | 于浙江某寺院剃度,依止某老修习天台教观,兼习禅坐与净土念佛法门 |

| 1986-1990年 | 赴藏地学习密宗修行,接受格鲁派高僧灌顶,后返回汉地融合汉藏佛教修持体系 |

| 1991-2000年 | 开山兴建“菩提精舍”,定期举办周末佛学讲座,吸引都市信众参与 |

| 2001-2010年 | 创立“慈航慈善基金会”,开展助学、医疗救助等项目,覆盖全国20余个省份 |

| 2011-2015年 | 主编《大藏辑要》白话注释版,举办首届“生活禅国际夏令营”,参与人数超万人 |

| 2016年至今 | 开设“明阳法师讲经”线上平台,累计听众超500万人次;推动“佛学进校园”公益项目 |

明阳法师始终秉持“不为自己求安乐,但愿众生得离苦”的菩萨愿行,其弘法事业不仅局限于寺院与信众,更延伸至社会各阶层,他常开示:“佛教不是避世的宗教,而是入世的智慧,面对困境,当以‘因缘生法’的心态接纳,以‘慈悲利他’的行动转化,如此既能自利,亦能利他。”这一理念激励着无数人在逆境中保持希望,在顺境中不忘担当。

相关问答FAQs

明阳法师强调的“生活禅”具体指什么?如何实践?

解答:“生活禅”是明阳法师弘法的核心理念,主张将禅修融入日常生活的每一个当下,而非局限于打坐诵经,具体实践包括:第一,专注当下,如吃饭时细嚼慢咽,感受食物的滋味与香气;工作时全神贯注,不因杂念分心,第二,观照自心,在情绪波动时(如愤怒、焦虑),觉察念头的生起与消失,不被情绪牵着走,如观云卷云舒,明白“烦恼本空”,第三,慈悲利他,主动帮助他人,哪怕是一个微笑、一句问候,都是在践行菩萨行,法师常说:“扫地时扫地,吃饭时吃饭,就是最好的禅修。”

明阳法师如何看待佛教与现代科学的关系?

解答:明阳法师认为,佛教与现代科学并非对立,而是从不同角度探索真理的体系,佛教的“缘起性空”与科学的“因果律”有相通之处——科学揭示物质世界的因果链条,佛教则涵盖心物一元的因果法则,量子力学中的“观察者效应”与佛教“万法唯识”的观点,都强调了主观意识对客观现象的影响,法师主张,以开放心态对待科学,用科学方法验证佛法中的部分理念(如禅修对身心的影响),但需警惕用科学简单定义佛法,因为佛教的核心在于“实证智慧”,需通过修行亲身体悟,而非仅靠逻辑推理或仪器测量,他曾说:“科学是舟筏,佛法是彼岸,善用科学可助人渡烦恼河,但不可将舟筏视为彼岸。”