八月法师是中国民间信仰中与农历八月紧密相关的神秘法师形象,广泛流传于江南、西南等地区,尤其在中元节(鬼节)前后被民众视为沟通阴阳、驱邪纳祥的重要精神寄托,其形象融合了道教法术、巫傩文化及地方传说,承载着古人对自然、生死及未知世界的敬畏与想象。

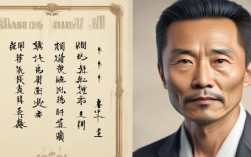

关于八月法师的历史渊源,学界并无确切定论,但民间普遍认为其原型可追溯至唐宋时期的民间宗教实践,古代八月正值秋收前夕,农作物成熟,民众既感恩丰收,又担忧邪祟侵扰,遂衍生出“八月镇邪”的习俗,法师作为宗教仪式的核心执行者,通过符咒、法器、仪式等手段,为民众驱赶“秋瘟”、超度孤魂,逐渐形成独特的“八月法事”文化,在明清地方志中,偶有“八月行法者”的零星记载,多描述其“持剑踏罡,口诵真言,能令疫退鬼伏”,虽无姓名,但已具八月法师的雏形。

八月法师的形象特征鲜明,既有宗教人物的庄严,又带民间传说的神秘,其外貌通常被描述为“青灰色道袍,头戴混元巾,足蹬云履,左手持桃木剑,右手摇引魂铃,额间朱砂点痣”,行走时步法独特,称“八卦步”,寓意踏遍阴阳两界,法器方面,除桃木剑、引魂铃外,还常备铜镜(照妖驱邪)、黄符(镇宅祈福)及五色线(捆绑邪祟),据传其法力源于“太上老君亲授”或“地府阴兵相助”,故能“开阴阳眼、通鬼神语”,在八月“阴气最盛”之时,仍能“独步幽冥,调和阴阳”。

在民间传说中,八月法师的核心事迹多围绕“驱邪”与“度魂”展开,江南地区流传“八月斗瘟神”的故事:南宋年间,江浙一带突发瘟疫,民众苦不堪言,一位云游道士于八月十五现身,设坛作法,以桃木剑划地为界,用朱砂符在村口张贴“瘟神勿近”四字,并率村民沿河撒盐、焚香,三日后,瘟疫骤退,道士却消失不见,只留下一枚刻有“八月”二字的铜钱,此后,当地每年八月十五必举行“迎八月法师”仪式,以纪念其功德,另一则西南传说称,八月法师曾帮助一寡妇寻回被水鬼拖走的丈夫,其法事中“引魂幡飘摇,亡魂归位”的场景,至今仍被当地傩戏演绎。

八月法师的文化意义不仅在于宗教功能,更体现了古人对“时令”与“和谐”的智慧,八月处于夏秋之交,暑热未退、寒气渐生,易引发疾病与心理焦虑,法师通过仪式将自然变化转化为可操作的“人神沟通”,赋予民众应对未知的精神力量,其“驱邪”实为“祛除内心恐惧”,“度魂”实为“安抚生者情感”,本质上是一种文化心理疗愈,至今,部分地区仍保留“八月打醮”“烧包衣”等习俗,虽无法师现场主持,但民众仍会念叨“八月法师保平安”,可见其文化影响之深远。

以下为八月法师核心法器与象征意义简表:

| 法器名称 | 材质 | 主要用途 | 文化象征 |

|---|---|---|---|

| 桃木剑 | 桃木 | 驱鬼辟邪 | 桃木为“五木之精”,可慑服百鬼 |

| 引魂铃 | 黄铜 | 招引亡魂、震慑邪祟 | 铃声通神,分隔阴阳 |

| 铜镜 | 纯铜 | 照妖、驱散阴气 | “以阳制阴”,象征光明正义 |

| 黄符 | 桑皮纸、朱砂 | 镇宅、祈福、封印邪物 | 符咒为“神言”,代表天意 |

| 五色线 | 丝线 | 捆绑邪祟、护身 | 五行相生,调和阴阳之气 |

相关问答FAQs

Q:八月法师是否真实存在历史人物?

A:目前无正史记载八月法师的具体人物原型,其形象更多是民间信仰与宗教文化融合的产物,反映了民众对“超自然力量”的集体想象。

Q:八月法事与中元节有何关联?

A:中元节(农历七月十五)是传统“鬼节”,而八月处于“鬼月”尾声,八月法师的法事常被视为“收尾”仪式,既延续中元“度魂”主题,又通过“驱邪”确保秋季安宁,两者形成“阴阳调和”的完整信仰链条。