普贤菩萨作为佛教中代表“大行”的菩萨,其“宇宙”并非现代天文学意义上的物质宇宙,而是以“愿力”为纽带、以“法界”为框架的宗教实践境域,在佛教义理中,宇宙被视作“十方三世”无尽时空的总和,而普贤菩萨的十大愿王如同一张覆盖整个法界的网络,将个体修行与宇宙众生的解脱紧密相连,构建起一个以“行愿”为核心、以“圆融”为特征的普贤菩萨宇宙体系。

普贤菩萨的核心特质与象征:宇宙愿力的具象化

普贤菩萨梵文为“Samantabhadra”,意为“遍吉”“普贤”,象征德行周遍、妙善普存,其形象常骑六牙白象,六牙代表六度(布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧),象体庞大表法身广大,鼻卷宝表摄持妙法;手持如意宝珠或金刚杵,前者表满足众生愿望,后者表摧破烦恼无明,这些象征并非孤立存在,而是指向普贤菩萨的“大行愿力”——《华严经》中,普贤菩萨以“十大愿王”导归极乐,将修行从“自利”扩展到“利他”,从“个体”延伸至“宇宙”,形成“心、佛、众生三无差别”的圆融境界。

这种愿力本质上是“宇宙性的”:它不局限于单一时空,而是遍及十方佛国,涵盖六道众生,正如《华严经·普贤菩萨行品》所言,“尽一切际,穷一切劫”,普贤菩萨的行愿如同宇宙的“引力场”,将一切善行、众生与佛国紧密联结,构成一个动态的、以慈悲为底色、以智慧为引导的“愿力宇宙”。

佛教宇宙观下的普贤菩萨:法界圆融的实践场域

佛教宇宙观以“法界”为核心,包含“横遍十方,竖穷三际”的无限性,从空间维度看,宇宙分为“欲界”(有淫食二欲)、“色界”(离淫食欲,但有色身禅定)、“无色界”(无色身,仅有心识),每一界又细分无数天宫、世界;从时间维度看,宇宙经历“成、住、坏、空”四劫,周而复始,无尽无休,而普贤菩萨的“宇宙”,正是在这一框架下,通过“行愿”打破时空与众生的界限,实现“一即一切,一切即一”的圆融。

以《华严经》中的“华藏世界海”为例,这是毗卢遮那佛的净土,包含无量无数世界,每个世界又有微尘数佛国,普贤菩萨作为毗卢遮那佛的胁侍,其愿力遍入华藏世界海的每一个角落:在“莲花藏世界”中,他以“礼敬诸佛”愿礼遍十方佛;在“金刚藏世界”中,他以“称赞如来”愿赞诸佛功德;在“普光世界”中,他以“广修供养”愿供一切众生,这种“一愿摄万法,一法融万境”的特点,使普贤菩萨的宇宙成为“修行即宇宙,宇宙即修行”的实践场——众生的一念善行,皆可融入普贤的愿力宇宙;而宇宙的每一个角落,也都是普贤菩萨教化众生的道场。

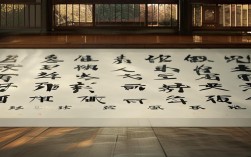

为更清晰呈现佛教宇宙结构与普贤愿力的关联,可参考下表:

| 宇宙层级 | 内涵 | 普贤愿力的体现 |

|---|---|---|

| 欲界(六道) | 有淫食欲,苦乐交织 | “忏悔业障”愿净化众生烦恼,“恒顺众生”愿随顺不同根机 |

| 色界(十八天) | 离淫食欲,禅定清净 | “请转法轮”愿弘扬佛法,“请佛住世”愿佛法住世久远 |

| 无色界(四空天) | 无色身,唯识所现 | “常随佛学”愿契合诸佛智慧,“普皆回向”愿功德遍法界 |

| 华藏世界海(佛国) | 毗卢遮那佛净土,圆融无碍 | “礼敬诸佛”“称赞如来”愿遍礼赞十方佛,“广修供养”愿供养一切佛 |

普贤菩萨宇宙的现代启示:从“愿力”到“行动”的升华

在现代社会,普贤菩萨的“宇宙”观并非抽象的宗教概念,而是具有现实意义的生命指南,其“十大愿王”的核心是“行”——不空谈信仰,而强调实践:

- “恒顺众生”与生态和谐:普贤菩萨“随顺众生根性,教化成熟”的愿力,启示人类应以平等心对待自然万物,超越“人类中心主义”,实现人与宇宙的共生。

- “普皆回向”与社会责任:将个人善行回向给一切众生,强调“利益他人即成就自我”,这与现代社会倡导的公益精神、互助理念高度契合,提醒个体在追求个人价值时,不忘对宇宙众生的责任。

- “一即一切”与心量拓展:普贤菩萨的宇宙观打破“小我”局限,引导人们认识到个体与宇宙的紧密联系——心量越大,愿力越深,生命境界就越广阔,正如《华严经》所言,“芥子纳须弥”,一念善心即可融入整个法界,这正是普贤菩萨宇宙对现代人的精神滋养。

相关问答FAQs

Q1:普贤菩萨的“宇宙”与科学宇宙观有何本质区别?

A1:普贤菩萨的“宇宙”是“法界宇宙”,以“心识”和“愿力”为核心,强调“万法唯心”,宇宙的广度与深度取决于众生心量的拓展与愿力的实践;而科学宇宙观是“物质宇宙”,以观测数据和物理规律为基础,探索宇宙的起源、结构与演化,前者关注“生命与宇宙的意义”,后者关注“宇宙的客观规律”,二者并非对立,而是从不同维度诠释“宇宙”的内涵——科学揭示宇宙的“物质结构”,普贤菩萨的宇宙则指向宇宙的“精神本质”。

Q2:普通人如何通过普贤菩萨的“十大愿王”修行,融入其“愿力宇宙”?

A2:普通人可从“生活化”的行愿实践入手:

- “礼敬诸佛”:不仅是对佛像的恭敬,更是对他人(尤其是弱势群体)的尊重与平等心;

- “广修供养”:不仅供佛,更可通过布施(时间、精力、财物)帮助他人,践行“利他”;

- “忏悔业障”:每日反思自身不足,以“改过迁善”净化心识;

- “恒顺众生”:学会包容不同观点,以慈悲心化解对立;

- “普皆回向”:将日常善行(如工作、学习、助人)的功德,发愿回向给一切众生,愿“众生离苦得乐,共成佛道”。

通过这些具体的“行愿”,个体心量逐渐扩大,与普贤菩萨的愿力宇宙相应,最终达到“人我不二、心佛众生三无差别”的境界。